Morte de missionária americana em 2005 não acabou com os conflitos pela terra nem com os ataques contra a floresta

A repercussão do assassinato da missionária americana Dorothy Mae Stang, em Anapu (PA), em 2005, tornou-se uma barreira ao avanço de madeireiros no rumo do oeste da Amazônia. O crime organizado continua, no entanto, matando defensores da floresta. Para camuflar os homicídios, pistoleiros executam vítimas em ruas e bares de pequenas cidades da região.

Colega de Dorothy, a também missionária americana Jane Dwyer aponta sete mortes por conflito de terra e madeira ocorridas em Anapu no ano passado. Ela rejeita a versão da Polícia Civil, que investiga apenas uma morte no período causada por disputa no campo. "Eles inventam. Matar na cidade é estratégico. Dizem que é por causa de mulher, bebida, vingança. Não é. É por terra.”

No Brasil desde 1972, Jane trava uma batalha para mostrar que o assassinato de Dorothy não foi um divisor de águas na história dos conflitos de terra em Anapu, como diz a polícia. Para Jane, o tempo de assassinatos por terra não passou. Ela diz que o mesmo grupo de grileiros que matou a colega de congregação está por trás de execuções recentes, longe das terras em disputa para descaracterizar o crime.

“O povo brasileiro não recebe o mesmo tratamento que Dorothy recebeu após a morte”, afirma Jane. Ela teve tratamento diferenciado. Houve um certo processo que condenou os matadores, embora os mandantes não estejam na cadeia.”

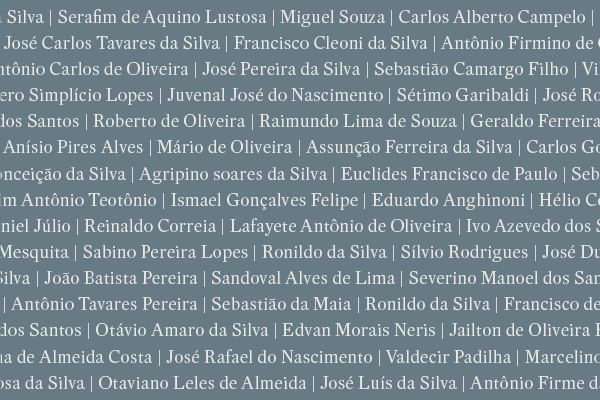

Punição. No caso de Dorothy, os mandantes do crime, Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, e Regivaldo Pereira Galvão, o Taradão, foram condenados a 30 anos de prisão. Bida está preso. Taradão recorre em liberdade. Amair Feijoli Cunha, o Tato, intermediário que contratou pistoleiros, pegou 18 anos. Rayfran das Neves Sales, que atirou na missionária, foi condenado a 27. Ele passou a cumprir a pena em prisão domiciliar, envolveu-se em outro crime de morte e voltou para a cadeia. Outro pistoleiro, Clodoaldo Carlos Batista, pegou 18 anos e está foragido.

A história de Bida é emblemática. Ele passou por quatro julgamentos. Em 2013, os ministros da 2.ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, Teori Zavaski e Ricardo Lewandowski decidiram anular um dos julgamentos diante do argumento de que, no terceiro júri, o defensor público nomeado pelo presidente da 2.ª Vara do Tribunal do Júri, em Belém, não teve tempo de preparar a peça. Ministros Celso de Melo e Cármen Lúcia votaram pela manutenção da pena.

A decisão do STF que mais chocou ativistas ocorreu em 2012. O ministro Marco Aurélio Melo deu liminar garantindo a Taradão liberdade enquanto aguarda julgamento. Ativistas acusam Taradão de comandar a nova onda de assassinatos. Ele estaria por trás de seis mortes de pessoas ligadas à demarcação do Lote 83, mais conhecido por Fazenda do Taradão.

Ele teria relação com as mortes de Edinaldo Alves Moreira, Jesusmar Batista de Farias, Cosmo Pereira de Castro, Hércules Santos de Souza, José Nunes da Cruz Silva e Cláudio Bezerra da Costa. Os crimes têm em comum o fato de terem ocorrido na área urbana de Anapu, sido executados por pistoleiros em moto e envolver disputa pela posse do Lote 83. A exceção é o assassinato de Hércules, jovem de 17 anos de uma família do Lote 46, outra área de conflito. Para ativistas, policiais civis estão ligados aos crimes.

O Estado procurou a delegacia de Anapu. Primeiro, agentes recomendaram que fosse procurada a assessoria da Polícia Civil em Belém. Depois, disseram que, dos assassinatos citados pelo grupo de Dorothy, apenas o de José Nunes seria por terra. Em nenhum dos crimes o autor foi preso. Mesmo diante das suspeitas, os cinco outros casos não foram encaminhados à delegacia de Marabá especializada em conflitos no campo.

Isolamento. Enquanto a floresta cai, o tempo de barbárie e pobreza em Anapu permanece. É um lugar isolado. Em fevereiro e março, no inverno amazônico, a estrada entre a cidade de Dorothy e Eldorado do Carajás, outro município marcado por uma emblemática tragédia no campo, fica quase intrafegável. A partir de Marabá, a Transamazônica não tem asfalto. Na altura de Novo Repartimento, se transforma num lamaçal.

A política de cerco à floresta segue inalterada desde que tratores abriram os primeiros trechos da rodovia, no tempo da ditadura. A Transamazônica cortou os açaizais dos índios paracanãs, que hoje enfrentam grileiros. A margem esquerda da estrada, em Pacajá, que o governo reservou aos índios, é de mata densa. A da direita está devastada, com rebanhos de animais esquálidos e de baixo porte.

Anapu, com 22 mil moradores, está nas duas margens da Transamazônica, na altura em que a rodovia alcança o rio que batiza o lugar. O nome de Dorothy está numa biblioteca de madeira mantida pela Igreja, no túmulo na beira do Anapu, num sítio próximo ao centro urbano e na luta das missionárias que a acompanharam por 40 anos.

Seguidores de Dorothy enfrentam políticos e madeireiros

A luta em defesa da floresta está cada vez mais difícil para os religiosos e extrativistas do grupo da irmã Dorothy Mae Stang, assassinada a sangue-frio em fevereiro de 2005, em Anapu, no Pará. Eles reclamam de uma aliança branca entre os madeireiros, o diretório municipal do PT e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para permitir a exploração de ipês e jatobás na área do Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Esperança, a reserva criada pela missionária. Para isso, observam os extrativistas e religiosos, adotaram o discurso “moderno” do plano de manejo.

“Eu prefiro deixar a floresta em pé”, afirma o pequeno agricultor e extrativista José Aílton de Souza, o Aranha, de 42 anos. Ele e a mulher Ivonilde Santos Souza, a Irmanzona, são ativistas ligados ao grupo de Dorothy. Em 2015, o casal teve de deixar às pressas o lote que ganhou e ser assentado em outra área da reserva, para não morrer. Após denunciarem o corte ilegal de árvores, os dois foram ameaçados por vizinhos cooptados por sindicalistas e petistas.

Para chegar à casa de Aranha e Irmanzona, é preciso passar por uma guarita montada pelo governo para evitar a entrada de caminhões de madeira e percorrer uma estrada íngreme na floresta. Uma infinidade de cheiros e aromas marca a viagem. Castanheiras, perobas, jatobás e ipês gigantes surgem a cada curva da estrada. Num trecho, o caminho se bifurca para contornar o exato local onde Dorothy, com uma Bíblia na mão, foi assassinada pelo pistoleiro Rayfran das Neves Sales, a mando do fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida. A castanheira usada por Rayfran para esperar a religiosa está de pé, sombreando centenas de espécies menores e a cruz com um pequeno jardim formado no espaço onde Dorothy tombou.

Mais alguns quilômetros e se chega à pequena propriedade onde moram Aranha, Irmanzona e três filhos pequenos. O lote da família tem 400 metros por 500. Não há floresta na propriedade. A plantação ainda está nova. No antigo lote, chegaram a plantar 5 mil pés de cacau. Abandonaram tudo. “Se estivesse lá, não precisaria estar ainda trabalhando em fazendas, para os outros”, queixa-se Aranha. “O sindicato e o PT só querem bagunça. Eles apoiam madeireiros”, reclama. “Se fosse um negócio bom, a gente mesmo deveria aprender a tirar a madeira e não os madeireiros de sempre. Essa lei aí do manejo não compensa.”

Aranha diz avaliar que o projeto mais viável é o que não derruba árvores centenárias, que dão sombra para o cacau, cada vez mais valioso no mercado. “Minha luta é pela floresta. Os madeireiros conseguiram dividir o pessoal. Agora, falar para não mexer na floresta é motivo de discórdia dentro da própria reserva”, afirma. Aranha conta que os sindicalistas tentam convencer assentados que, uma vez cortada a madeira, não haveria risco de uma decisão do governo para retirar as famílias. “Eles pregam diferente da verdade para o pessoal”, diz. “Cacau é melhor que gado e árvore derrubada. Você vai na rua e vende fácil, pega o dinheiro na hora.”

Um ipê de 25 metros de tronco não passa de R$ 150 no comércio ilegal da madeira de Anapu. Uma saca de 60 quilos de cacau, baseada na produção de 30 árvores de pequeno porte, chega a R$ 420, quase três vezes o valor de um ipê centenário. A conta acaba com a dúvida propagada por má-fé de que uma árvore deitada vale mais do que uma em pé. A indústria da madeira na região não se sustenta, pois seu lucro se dá com a destruição da própria fonte de recurso e a renovação se limita a números falsos de relatórios oficiais.

Partido. Em 2008, Francisco de Assis dos Santos, o Chiquinho do PT, um antigo aliado de Dorothy, se elegeu prefeito de Anapu tendo como vice o madeireiro Délio Fernandes, do PRP. Quatro anos depois, Chiquinho perdeu a disputa pela reeleição. Também perdeu o apoio de extrativistas e dos religiosos do grupo da missionária. O petista voltará a disputar, em outubro, o cargo de prefeito. Vai ser difícil reconquistar a simpatia dos extrativistas e dos religiosos. A parceria dele com Fernandes ainda está viva na memória dos defensores da floresta. Os seguidores de Dorothy reclamam que, apesar de não ter sido indiciado pela polícia, Délio Fernandes integrou o consórcio de fazendeiros contrário ao plano de desenvolvimento sustentável.

O PT de Anapu diz que não tem ligação alguma com os madeireiros e observa que o antigo parceiro, Délio Fernandes, não mora mais no município. Em nota, o Diretório Estadual do PT no Pará ressaltou que a representação do partido no município “não tem nenhuma ligação com madeireiros e jamais esteve apoiando a exploração da floresta no município”. “Francisco de Assis dos Santos é pré-candidato do PT no município e não conta com o apoio de fazendeiros locais, tão pouco do senhor Délio Fernandes citado na reportagem. Inclusive, o senhor Délio Fernandes já declarou apoio político a outro candidato”, destaca o comunicado. A nota ainda ressalta que não há mais relações com o sindicato. “Em relação aos filiados do PT que estão atualmente na direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, os mesmos estão com suas filiações partidárias suspensas por determinação da direção estadual do partido”, completa. “Por fim reafirmamos nosso compromisso com a luta pela terra e a defesa da floresta.”

A resistência das últimas castanheiras

Giselda Pilker espreme os olhos. Estancada no barranco, parece não acreditar no que vê. Ainda não tinha encarado a extensão dos estragos feitos pelos “toreiros” nos extremos da reserva extrativista, a oito quilômetros da casa onde vive com a família, no coração da mata. Ao seu redor, um cenário de terra arrasada. Depois de derrubarem e arrastarem pelas trilhas as árvores mais nobres, os bandidos deram início à queimada do que restou de pé. A limpeza da área abrirá espaço para a chegada do capim e do loteamento ilegal das terras. É o avanço incontrolável do pasto e da grilagem dentro de uma floresta protegida por lei. Giselda é revolta e choro.

“Não sei o que dizer. Minha lágrima não é de hipocrisia. É de dor mesmo. Nós perdemos a luta”, diz a mulher, prostrada sobre a trilha aberta por tratores e caminhões na Reserva Maçaranduba. “Quantas pessoas, quantas árvores vão ter que morrer até que tudo isso se acabe? Nós perdemos. Não temos ninguém mais para quem gritar.”

Mas Giselda ainda grita, e alto. E isso tem incomodado muita gente. Nos confins de Machadinho D’Oeste, na fronteira de Rondônia com o Pará, a mulher de 43 anos é uma das poucas vozes que ainda lutam para manter vivo o que restou da unidade de conservação, uma das 16 florestas extrativistas que avançam rumo norte até o Parque Nacional dos Campos Amazônicos. São muitos os que querem calá-la e tentativas para isso não faltaram nos últimos meses.

Na casa onde vive há seis anos com o marido, João Coelho, e o filho, John Lennon, Giselda passou a receber ameaças de pistoleiros. Esses recados se tornaram mais constantes a partir de março de 2015, quando ela decidiu procurar a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e denunciar que bandidos tinham roubado pelo menos 3 mil metros cúbicos de madeira nobre, entre árvores de ipê, garapa, cedro e faveiro-ferro, o equivalente a pelo menos 150 caminhões abarrotados de toras. Dias depois, Giselda teve sua casa assaltada. Roubaram suas ferramentas de trabalho, pertences da família e uma espingarda que usava para se proteger na floresta. Ninguém foi preso. A extrativista fez outras denúncias. Vieram mais ameaças. Da cidade, um amigo foi usado para levar o recado de um pistoleiro: “Tira a Giselda de lá, faz ela parar de embaçar, senão ela vai morrer”.

Isolada na floresta com sua família, Giselda prosseguiu. Dias depois, um carro com três homens parou na frente de sua porta. A extrativista disse que não conhecia a mulher que eles estavam procurando. “Só não morri aquele dia porque Deus não deixou. Estava sozinha. Quando meu cachorro começou a bater no portão, eles acharam que tinha mais alguém em casa e foram embora.”

No dia 4 de junho, quando Giselda preparava o chá de panela do filho, um carro passou pela porteira de sua casa e seguiu pela floresta. A mulher achou que se tratava de visita a uma família que vive no interior da reserva. No dia seguinte, quando foi até o casebre usado para tratar da horta e da criação de bichos, a três quilômetros de casa, deparou-se com a cena de horror. Os bandidos haviam matado seus porcos. Vísceras e sangue foram esfregados nas paredes, por todo canto da casa. “Mataram nossa criação e fizeram aquela sujeira em tudo, sem dó nem piedade. Roubaram nossas ferramentas. Foi mais uma forma de intimidar a gente”, diz Giselda.

‘Ela vai tombar’. Outro amigo de Giselda receberia a visita de um estranho no centro de Machadinho D’Oeste, a 30 quilômetros da reserva. O homem entrou na casa do extrativista Elizeu Berçacola sem ser convidado e se serviu do café que estava sobre a mesa. Depois de beber, afirmou: “Tenho quatro cargas de garapa prontas para tirar da floresta, mas o diabo daquela mulher fica embaçando o negócio da gente. Avisa que ela vai tombar”.

Uma das principais lideranças extrativistas na região, Elizeu pediu que o homem saísse de sua casa. “O recado está dado”, disse o estranho, antes de sair. Nova denúncia foi feita à polícia. Ninguém foi detido. O aviso não servia apenas para Giselda. Elizeu sabia onde estava pisando. Em fevereiro de 2015, dois homens em uma moto o perseguiram pelas poucas ruas do centro da cidade. Elizeu foi alvo de uma saraivada de tiros, numa emboscada em plena luz do dia. As balas vararam a mochila que carregava nas costas, mas ele escapou ileso.

Giselda parece se preparar para o pior. Decidiu abrir mão do convívio da neta, que morava em sua casa, para proteger a menina. O filho, John Lennon, foi obrigado a sair do trabalho, porque chegava tarde demais em casa. “Não dá mais para ficar andando sozinho por aí. Meu filho nem pode dizer que sou mãe dele, tem que falar que não me conhece. A paz que a gente tinha nesse lugar se foi. Nossa vida virou um inferno, mas eu não vou embora.”

A teimosia em proteger a floresta é alimentada por uma história de superação. Ao deixar o Espírito Santo, há 21 anos, Giselda queria passar apenas um mês em Rondônia. Nunca mais voltou. Oito anos atrás, quando morava em Ji-Paraná, descobriu que estava seriamente doente. Foram quatro tratamentos intensivos até se livrar do câncer que atacou útero, intestino, ovário e mama. O médico recomendou que ela mudasse seu modo de vida. “A floresta foi meu recomeço, minha cura. Como ela me devolveu a vida, é por ela que quero lutar. Se eu tiver que morrer aqui, que seja, mas não vou sair”, avisa Giselda, ao lado do marido, João Coelho. “Eu sei que sou só mais uma na lista dos que já morreram e dos que estão para morrer, só que não vou deixar de graça. Se for preciso matar para defender a floresta, eu também farei.”

João Coelho faz um apelo. “Nós estamos pedindo socorro. Para muitos, seringueiro não é gente, é um bicho selvagem. Vai chegar uma hora em que não vamos aguentar mais. Ninguém está ouvindo nossa voz. Nós estamos sendo matados na unha, igual piolho, pouco a pouco. Se demorar, mais companheiros nossos vão tombar. Nós precisamos de socorro.”

A história que Maria quer esquecer

Maria Luzia Pascoal, líder de um grupo de 60 famílias acampadas há dez anos na beira da GO-070, próximo a um lixão, em Aragarças, divisa de Goiás com Mato Grosso, tem a vista esquerda inflamada. Um médico de um posto público de saúde recomendou remédios e óculos, mas ela não teve dinheiro para entrar numa ótica. Sem colírio, passa a mão no olho, agravando ainda mais o problema. Vive em situação precária com quatro filhos e quatro netos em casebres de palha e lona enquanto espera a demarcação de uma terra. O acampamento parece abandonado, esquecido à beira da estrada. Tanto que nem fazendeiros, policiais e autoridades do município se importam com ele. Parece que a comunidade foi assimilada como sobra da sociedade do município.

A história de uma vida dramática na margem de uma estrada barulhenta e perigosa, num trecho bem próximo a um lixão, também não parece ser o principal drama da líder do acampamento. Maria Luzia Pascoal interrompe vez ou outra a conversa com a equipe de reportagem para choros contidos ou olhares desconfiados. Quando é questionada sobre sua trajetória pessoal, diz que nasceu em Aragarças e em 1978, juntamente com os pais e 18 irmãos, foi para São Félix do Xingu. Era tempo do Brasil Grande, de uma ditadura que orientava pequenos agricultores a migrar para a selva amazônica e lá ocupar um pedaço de terra. “Naquele tempo, a pessoa fazia picada e tirava a terra. Era terra do governo. Então meu pai, João Batista, conseguiu muita terra”, lembra.

O colírio que falta na casa de Maria Luzia não impede que a líder do acampamento enxergue a todo momento um passado que quer esquecer. Enquanto tentava se consolidar na terra conquistada na enxada e na foice, a família passou pela produção de jaborandi. A colheita das folhas ocorre num sistema de escravidão na floresta de São Félix do Xingu. Laboratórios paulistas e estrangeiros compram de exploradores paraenses as folhas da árvore que fornecem a pilocarpina, alcaloide usado na fabricação de colírio para glaucoma. Os pés de jaborandi estão mata a dentro. Para encontrá-los, é preciso percorrer 10, 15, 20 quilômetros na floresta. Quem entra para colher as folhas e transportá-las a longa distância não consegue mais que R$ 2 por um saco de 50 quilos. Precisa pagar repelente, alimentação, fortificante e remédios para tratar picadas de insetos e cobras. A dívida não paga o que o dono do serviço oferece no final do mês. Os “gatos”, homens que arregimentam trabalhadores em cidades da região ou de fora do Estado, também estão entre os exploradores. “Quando não matavam no mato, os gatos matavam na cidade. Era só o trabalhador pedir a conta para ser morto”, relata.

Ela, no entanto, trava o relato sobre a experiência no Pará. No começo dos anos 2000, uma parte da família voltou a Goiás. Há uma história mais perturbadora que a da situação do acampamento da GO-070. “A história do Pará é muito triste para contar, eu não gosto de falar”, diz Maria. Um neto de 6 anos, o José Carlos, pede: “Não chora, vó”. Maria desconfia que os repórteres são investigadores. Então, um misto de satisfação por uma possível justiça e o temor com um eventual agravamento da injustiça parece tomar conta dela. Maria põe uma neta no colo e posa para fotos enquanto faz gesto de se retirar.

Diante da insistência sobre a história de sua família, ela segura o choro e diz: “Eu sei que vocês estão atrás da história do Pará, estão mais interessados que na história daqui”. Em 2002, a terra da família começou a ser cobiçada por fazendeiros que chegavam para criar gado. A família passou a ser pressionada a vender a propriedade. Pistoleiros e policiais a mando de fazendeiros iniciaram as ameaças. “Essa história do Pará é muito triste. Eu perdi três irmãos”, relata.

Sebastião, um dos irmãos de Maria Luzia, foi assassinado por um grupo de policiais. Depois, foi a vez de João Carlos, outro irmão, morrer. Ele estava ao lado da mãe, Domingas, quando um pistoleiro disparou em suas costas. O terceiro irmão a morrer foi José Valentim, num suposto acidente de carro. “Pistoleiros descobriram que ele investigava as mortes dos nossos irmãos. Disseram que foi acidente. Não foi”, diz. “Não morreram pelo que era dos outros, mas pelo que era deles”, relata. Os nomes dos três irmãos de Maria Luzia não estão nas listas de mortos da terra elaboradas pelo governo nem nas das entidades de direitos humanos.

O fazendeiro confinado

Pretenso dono de 2,4 mil hectares, Caubi Moreira Quito, vive hoje com a esposa em apartamento de 80 m² em Rondônia

Há mais de um ano, o espaço do pecuarista Caubi Moreira Quito se resume a um apartamento de 80 metros quadrados, no bloco A do Residencial Fortaleza, um prédio de quatro andares erguido numa rua empoeirada de Ariquemes, no norte de Rondônia. Um muro alto ajuda a camuflar a propriedade. O acesso é restrito, controlado por seguranças e câmeras.

Na residência de três dormitórios, Caubi e a esposa, Nilma Barbosa Quito, usam um dos quartos parar empilhar caixas de papelão abarrotadas de coisas. A mobília da casa é simples e improvisada. Na sala estreita, um ventilador tenta aplacar o calor insuportável. Caubi se senta de costas para o vento. Aos 70 anos, o fazendeiro diz que passou a viver confinado como gado. “Estou encurralado, preso nesse lugar. Fui expulso da minha fazenda, saí de lá tocado a bala. É assim que a gente está vivendo hoje para não morrer.”

Caminhar pelas ruas também passou a ser um risco, diz ele. Se precisa sair do prédio, ir a qualquer lugar próximo, o fazendeiro usa o carro. “Não posso facilitar por aí, por causa de bandidos armados. Meus filhos também saíram das casas deles, se mudaram para outro rumo.”

Caubi está enfurnado em seu apartamento desde setembro de 2014, quando foi alvo de emboscada. Eram 11 horas da manhã. Acompanhado de um funcionário, ele chegou de carro à propriedade que diz ser sua, a Fazenda Formosa, no município de Alto Paraíso, a 230 quilômetros de Porto Velho (RO). Quando passou pela portaria, deparou-se com um grupo de homens armados. “Eram uns oito ou dez. Estavam escondidos no mato, encapuzados. Quando eu parei perto da entrada, eles meteram bala. O carro ficou com 24 perfurações”, conta. Caubi e o empregado escaparam ilesos.

A disputa pelas terras da Fazenda Formosa tem escrito uma série de capítulos de violência e sangue desde meados do ano 2000, quando parte da terra foi comprada por Caubi. A raiz dos conflitos está no processo de desapropriação da área. Em 1995, o Incra já havia determinado que as terras seriam desapropriadas e receberiam assentamento de reforma agrária, ou seja, eram áreas da União. Mesmo assim, Caubi adquiriu parte da propriedade cinco anos depois porque, segundo ele, o próprio Incra havia garantido que não havia nenhum tipo de obstáculo naquela área da fazenda.

“O Incra é um órgão sem moral. Eu entrei nessa área com permissão do Incra, tenho a carta de permissão e a de ocupação. É uma posse concedida, assinada pelo superintendente do Incra”, afirma Caubi. “Se o Incra tivesse falado que eu não podia comprar, eu jamais teria comprado. Então, ele vai ter de assumir esse abacaxi, vai ter de pagar danos morais, e vai ser na Justiça.”

Um grupo de assentados resiste dentro da área desde 2004. Nos últimos anos, o clima ficou mais tenso, em meio à chegada de novas famílias à terra, a sucessivas decisões de reintegração de posse, a novas ocupações e a questionamentos judiciais apresentados pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal. Caubi é acusado pelos camponeses de contratar pistoleiros e pressionar a saída dos acampados.

Uma tentativa de assassinar o fazendeiro ocorreu logo após uma reintegração de posse, em setembro de 2014. Desde então, a violência não deu mais trégua. As famílias voltaram a ocupar parte da fazenda. Em outubro daquele ano, um grupo de homens invadiu a sede da propriedade, matou um funcionário e incendiou instalações e maquinários.

Contratação de PMs. No mês seguinte, operação apoiada por mais de 80 agentes das Polícias Civil e Militar fez varredura nos acampamentos de assentados e apreendeu armas e capuzes. Caubi ofereceu terra aos agentes, em troca de proteção. Em dezembro de 2014, em declarações prestadas à Polícia Civil, o fazendeiro admitiu que havia negociado a venda de 150 alqueires para policiais militares, ao preço de R$ 2 mil por alqueire, para que eles garantissem a segurança da fazenda.

No fim de 2014, a Ouvidoria Agrária Nacional chegou a divulgar um relatório da polícia no qual reconhecia que a segurança privada em fazendas da região de Buritis vinha se apoiando na contratação de capangas, agentes penitenciários, milícias e policiais fortemente armados.

Questionado pela reportagem sobre o fato de usar policiais para fazer segurança privada de sua fazenda, conforme as declarações que deu à polícia, Caubi negou a contratação dos serviços. “Isso é mentira. Eu tinha até vendido um pedaço, mas eles não pagaram. A polícia esteve lá, mas só cumprindo uma decisão liminar do juiz.”

Em maio do ano passado, dois homens foram brutalmente assassinados na área da fazenda. Pela estrada de terra, os corpos baleados foram arrastados por motos. Quando a polícia chegou ao local, um dos homens ainda estava amarrado à moto com fios elétricos. O crime ocorreu próximo a um acampamento da Liga dos Camponeses Pobres (LCP), grupo que há anos reivindica a Fazenda Formosa. A Liga nega envolvimento com os crimes e acusa Caubi de patrocinar a violência na região. Ele contra-ataca. “Aquilo lá não é Brasil, não é Rondônia, não é município. Aquilo é terra de ninguém.”

O fazendeiro confinado promete retornar à Formosa e ocupar a área de 2,4 mil hectares. Neste ano, ele conseguiu novamente uma ordem de reintegração de posse, decisão que foi questionada pelo Ministério Público Federal e pelo Incra. “Tive que tirar 1,8 mil cabeças de gado de lá e alugar um pasto, porque estavam matando os animais. Vou ter que reconstruir toda a fazenda para levar meu gado de volta. Mas não vou abrir mão. Vou arrumar uns peões e vou lá pra dentro. Não vou levar arma, vou levar ferramenta de trabalho.” Na cerca da fazenda, um sinal de cruz e um recado pintado em vermelho foram deixados pelos camponeses: “Fora Caubi e seus guaxebas. A terra é nossa. LCP”.