Esquema de invasão de terra pública inclui políticos e fazendeiros

Uma bandeira do Movimento dos Sem-Terra (MST) foi estendida na entrada da Fazenda União Recanto Cinco Estrelas, uma terra da União em Novo Mundo, Mato Grosso. É um disfarce. Os homens armados que vigiam a área de 9,6 mil hectares, uma área três vezes maior que a do centro da cidade de São Paulo, são milicianos, os chamados catingas, pagos por fazendeiros, advogados, topógrafos e servidores das prefeituras da região para ocupar a fazenda, que estava para virar um assentamento do Incra.

O roteiro de uma história de invasão de terra por catingas começa com o interesse de fazendeiros por determinada área ocupada por algum grileiro anteriormente. Os milicianos entram armados na terra, expulsam o grileiro e seus pistoleiros e loteiam a fazenda entre famílias arregimentadas em bairros pobres de cidades de pequeno e médio portes. Essas famílias pagam mensalidades de cerca de R$ 80 para os catingas. Depois, com a regularização por parte do Incra ou a ocupação praticamente irreversível da área, os mesmos lotes são recomprados das famílias pelos fazendeiros que apoiaram a invasão no seu início. As famílias vendem os lotes por bem mais do que gastaram com as mensalidades. Os fazendeiros, por sua vez, pagam pelos alqueires valores bem abaixo dos preços estabelecidos no mercado legal de terra.

A União Recanto Cinco Estrelas é um caso típico desse esquema. No final da ditadura, o fazendeiro Geraldo Francisco de Moraes, o Bila, recebeu autorização dos militares para entrar na terra, por causa dos serviços prestados no combate à Guerrilha do Araguaia e na repressão a posseiros, no sudeste paraense, nos anos 1970 e começo dos 1980. Ele, então, montou um grupo de pistoleiros para vigiar especialmente a estrada que corta a fazenda, de 22 quilômetros de uma porteira a outra. E passou a explorar garimpos de ouro dentro da área. Nos últimos tempos, fez acordos com produtores de soja que passaram a plantar, mediante pagamento, em parte da terra.

No ano passado, um grupo de famílias sem terra organizado por Roseli Aparecida Sachet, de 53 anos, uma liderança independente do campo, ocupou um pedaço da União Recanto Cinco Estrelas. Geraldo Bila foi implacável. Um grupo de homens armados chegou à noite ao acampamento, mandou homens, mulheres e crianças deitarem na lama do chão e iniciaram uma série de torturas. Colocaram sacos plásticos na cabeça de adolescentes e ameaçaram atirar em crianças na frente dos pais até darem ordens para o grupo sair em disparada da fazenda.

Em conversa na Justiça Federal em Sinop, cidade vizinha, os líderes dos sem-terra foram aconselhados a esperar longe de Novo Mundo uma decisão sobre o processo de reintegração de posse da terra para o Incra. É aí que entra a milícia dos catingas, apoiada pelos fazendeiros e advogados de Novo Mundo Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte. O grupo foi informado de que a área seria a próxima a virar assentamento e decidiu ocupá-la.

Os pistoleiros de Geraldo Bila estavam relaxados por causa da palavra dada pelos sem-terra à Justiça de que não haveria mais ocupação. Numa noite, os catingas, sem envolvimento com o grupo de sem-terra, chegaram e surpreenderam os pistoleiros de Bila. Eles entraram na fazenda sem dar um tiro. “Foi tudo pacífico. Pegamos eles despreparados. Quando acordaram, a gente estava dentro”, relata Cláudio Cunha, o Claudinho, um dos líderes dos catingas. Blogs e rádios ligados aos fazendeiros foram chamados no dia seguinte para noticiar a entrada da milícia, que nas matérias se passou por um grupo sem-terra. A milícia exibiu armas e munições deixadas pelos homens de Geraldo Bila em latas de arroz e feijão.

A equipe do Estado esteve na fazenda. Após conversas com pistoleiros e líderes da milícia, a reportagem percorreu a área invadida. No centro da fazenda, homens e mulheres preparavam um churrasco e discutiam os próximos passos para dividir em lotes a terra, a mata e os garimpos. Caminhonetes de alto padrão estavam estacionadas.

“Aqui Polícia Militar não entra. Só se for a Federal”, avisou Cunha. Ele reclamou do tratamento que recebe por parte de alguns setores nos municípios da região. Diz que não lidera guaxebas ou catingas, mas a Associação dos Pequenos Produtores do Vale do Nhandu, em Novo Mundo, que contaria com 2 mil pessoas. Ele admite que nunca teve ligação com o MST e se autodefine um “cortador de lotes”, especialista em ocupar terras e dividi-las entre famílias que pagam mensalidades pelo serviço. “Eu ajudo na parte da organização”, afirma. “A bandeira está na nossa porteira, mas a gente nunca foi dos sem-terra.”

‘Bandeirinha’. Roseli Aparecida Sachet é uma liderança do campo que vive ameaçada, em esconderijos. Ela relata o horror da noite de setembro de 2013 quando um grupo de dez guaxebas contratados por Geraldo Bila entrou no acampamento e cercou as cerca de cem pessoas que estavam nas barracas de lona e palha. “Mandaram adultos deitarem na lama, fizeram um rapaz comer terra”, lembra. Roseli diz que, enquanto estava deitada no chão, um pistoleiro pôs o cano em sua cabeça. “Perguntaram quem era a chefe das famílias. Eles sabiam que era eu. O pessoal ficou em silêncio. Quando tentaram sufocar um menino com uma sacola de plástico, eu levantei e disse que era a líder do grupo. Não fizeram nada”, conta. “Só disseram: ‘Baixinha, você é muito corajosa, a bandeirinha está aumentando mais’.” Bandeirinha é a forma de o pistoleiro referir-se à massa da arma, que ajuda a mirar o alvo. Depois de três horas, as famílias foram escoltadas para fora da fazenda. A notícia de que o processo estava no fim despertou a cobiça de advogados de Novo Mundo. Foi nesse momento que os catingas ocuparam a fazenda. Mandaram avisar Roseli que era para o grupo dela permanecer longe da Recanto Cinco Estrelas.

Representante da Comissão Pastoral da Terra (CPT) em Mato Grosso, Valdir Aparecido Seza, de 50 anos, afirma que a maioria das denúncias de trabalho escravo e maus-tratos de pequenos agricultores na região não é formalizada. No começo de 2015, o cozinheiro de prenome Manoel, que trabalhava numa fazenda em Matupá, foi deslocado para carregar lasca de cerca (o tronco que sustenta os arames) e reclamou da nova função. Começava um desentendimento com o capataz da propriedade. O capanga lhe deu uma surra de corrente de motosserra. “De seis casos, apenas um chega até a gente”, estima Valdir. “O que fortalece o conflito é a inoperância do Estado.”

De frente para os guaxebas

O uso de guaxebas em propriedades griladas continua a ser regra na zona rural do Norte e Centro-Oeste do País. É um modelo consolidado e praticado com a total conivência de governos e órgãos de segurança locais. Durante a apuração desta reportagem, tivemos contato direto com muitos desses “seguranças”. Em uma ocasião, ficamos diretamente na mira dos guaxebas.

Em janeiro, visitamos uma propriedade que tem sido cenário de diversas invasões e destruições recentes. A fazenda está localizada no Vale do Jamari, região norte de Rondônia que se transformou em um dos maiores focos de conflito por terra e madeira em todo o País. Dias antes, uma pessoa havia sido assassinada à queima-roupa, durante um confronto entre posseiros e capangas da fazenda.

Ao cruzarmos a porteira, seguimos por uma estrada de terra até a pequena sede. Paramos o carro de frente para uma segunda porteira, a cerca de 50 metros da casa. Havia dois homens na varanda. Um deles, com uma espingarda, estava deitado em uma rede. O segundo permaneceu sentado numa cadeira. De longe, acenaram para que entrássemos. Na aproximação, notamos que o homem deitado na rede apontava sua arma para nós, engatilhada. Foi possível ver ainda um terceiro homem fortemente armado dentro da casa. Dissemos que éramos repórteres e estávamos ali para falar sobre os últimos conflitos.

O rapaz da cadeira camuflou a espingarda num cobertor. De dentro da casa, um quarto homem saiu e disse que não tinha autorização para permitir nossa presença. Insistimos. Com alguma resistência, os guaxebas concordaram em circular pela propriedade com a reportagem. Armados, exibiram os estragos da última invasão, um local com uma poça de sangue seco, restos da vítima que tombou por ali. Ao fim da visita, que durou pouco mais de uma hora, não aceitaram que tirássemos foto. Alegaram que vinham de “outras regiões”, que tinham antecedentes. Pelo menos dois deles revelaram ser foragidos da polícia. “Pela natureza do nosso trabalho, é melhor a gente não aparecer.”

Pai e filho incinerados vivos

Dagner Lemes Pereira se aprontou para seguir com o pai até a Fazenda Vilhena. Há meses o garoto de 17 anos procurava emprego. Ajudar o pai, que era vaqueiro, seria uma oportunidade de ganhar algum dinheiro e também de fazer aquilo de que mais gostava: cuidar do gado, andar a cavalo, tratar dos animais. Em 14 de outubro do ano passado, João Pereira Sobrinho e seu filho partiram pela “Linha Farinheira”, um estirão de chão batido e areia fofa que serpenteia plantações de soja e milho e avança pela área plana de Vilhena, no “Cone Sul” de Rondônia, nas beiras com Mato Grosso.

O adolescente era o caçula de uma família de quatro filhos. Nascido em Cerejeiras, município vizinho de Vilhena, tinha um jeito pacato, mas era popular nas redes sociais. O gosto por viver enfiado no meio do mato, trabalhando em currais e pastos, não atrapalhava o cultivo de 1.650 amigos na internet. Três dias depois de chegar à fazenda, Dagner Lemes Pereira entraria para a “timeline” dos crimes hediondos no campo.

A chacina da Fazenda Vilhena foi a mais trágica ocorrida na zona rural de Rondônia nos últimos 20 anos, um episódio que remonta ao “Massacre de Corumbiara”, quando policiais e um grupo de assentados entraram em confronto no dia 9 de agosto de 1995. O embate histórico da Fazenda Santa Elina, no município de Corumbiara, deixou um legado de 12 mortos, envolvendo nove assentados, dois militares e um homem não identificado.

Em 14 de outubro, três dias antes do massacre, a Fazenda Vilhena havia passado por um processo de reintegração de posse. As cerca de 70 famílias que ocupavam a área desde junho, todas elas ligadas à Associação dos Produtores Rurais de Nova Canaã, tinham sido informadas semanas antes sobre a decisão judicial que pedia a retirada de todos os assentados. A Justiça havia decidido que a fazenda era produtiva, possuía plano de manejo florestal e tinha seus papéis em ordem.

Quando a polícia foi ao local executar a reintegração, viu que as famílias já tinham deixado a fazenda sem impor resistência. Os barracos erguidos na beira da estrada haviam sido derrubados. Naquele mesmo dia, a família Fontes Beltran, que alega ser dona da fazenda desde 1995, enviou quatro trabalhadores para cuidar do lugar e reconstruir algumas cercas. Entre esses funcionários estavam Dagner e seu pai, João Pereira Sobrinho.

Na tarde daquele sábado, por volta das 17h30, pai e filho estavam sentados debaixo da sombra de um limoeiro, na sede do Lote 95 da Fazenda Vilhena. Conversavam com outros dois empregados e dois vizinhos. Foi quando veio o primeiro disparo. Daniel Aciari, de 67 anos, vizinho que morava em um sítio próximo, foi atingido por um tiro certeiro na nuca. O caseiro Ariovaldo Nunes da Silva, de 57, que estava ao lado de Daniel, correu para o mato, até chegar a sua casa, a dois quilômetros dali. Seria o único a sair ileso. No desespero, Dagner, o pai e outros dois colegas se refugiaram dentro da casa. Veio a saraivada de balas. Por cerca de meia hora, contaria depois Ariovaldo em seu depoimento à polícia, ainda era possível ouvir os disparos, enquanto ele corria pelo mato. Os assassinos entraram na casa e balearam as quatro pessoas. O trabalhador Arivaldo Bezerra dos Santos, de 55 anos, levou um tiro nas costas e se fingiu de morto. Antes de deixarem o local, os executores encharcaram um colchão com gasolina e jogaram sobre seu corpo. Quando o fogo começou a engolir a madeira seca da casa, os assassinos montaram em suas motos e foram embora.

Baleado, Arivaldo conseguiu se livrar do colchão incendiado e se arrastou para fora da casa. Foi socorrido horas depois e levado ao Hospital Regional de Vilhena. Sobreviveu. À Polícia Civil, relatou que assistiu à casa ruir em chamas e ouviu os últimos gritos do garoto que gostava de cavalos. Dagner morreu carbonizado ao lado de seu pai e do trabalhador João Fernandes da Silva, de 52 anos.

Por razões de segurança, Arivaldo deixou Rondônia após receber alta do hospital. Não teve a mesma sorte, porém, seu irmão José Bezerra dos Santos, de 64 anos, que naquele mesmo dia trabalhava havia dois quilômetros da sede da Fazenda Vilhena. José Bezerra foi assassinado na manhã daquele mesmo dia. O corpo foi encontrado no mato, próximo à Estrada da Farinheira.

O Estado visitou a região três semanas após a chacina. A sede da Fazenda Vilhena resumia-se a um amontoado de cinzas. A cena perturbadora estava praticamente intacta. Do local, foram retirados apenas os corpos carbonizados. Um cachorro magricela é a única vida que ainda perambula pelo lugar, passando por cima do que restou de um serrote, uma cavadeira e duas foices que ficaram pelo caminho. “Nunca lidei com um caso tão brutal como o da Fazenda Vilhena”, diz o delegado da Polícia Civil em Vilhena, Fábio Campos, responsável pelas investigações.

Ameaça. Poucos dias depois da chacina, um tio do jovem Dagner, Altamiro Lemes Castanho, recebeu uma ligação feita a partir de um orelhão. Ouviu um recado claro: “Altamiro, você tá fudido na minha mão. Vou acabar com você”. A conversa durou poucos segundos, mas o bastante para que Altamiro identificasse a voz. Ele diz que quem o ameaçou foi Ilário Danelli, o Índio Branco, um antigo colega de futebol de fins de semana, jogado nos campinhos de Cerejeiras, município de 17 mil habitantes, vizinho de Vilhena. Não se viam há algum tempo.

Há cerca de três meses, Índio Branco vivia em um assentamento da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Nova Canaã, dentro da Fazenda Vilhena. Era um homem de confiança dentro da associação e ajudava a cuidar de um dos três acampamentos instalados na fazenda, conta Janino Alvino de Barros, o Gonzaga, uma das lideranças da Nova Canaã. “Ele sempre nos pareceu um sujeito calmo, nunca fez bagunça”, diz Gonzaga.

Após o massacre, Ilário foi visto em Cerejeiras, onde chegou a conversar com alguns conhecidos. Ele fugia. Àquela altura, os nomes das vítimas da Fazenda Vilhena já tinham sido divulgados. Índio Branco soube que o garoto que ele havia assassinado, Dagner Lemes Pereira, era sobrinho de seu antigo colega de futebol, Altamiro. “Essa tragédia acabou com nossa família, a vida virou um inferno”, diz Altamiro, que hoje mora em São Paulo. “Não posso voltar para casa, virei refém dessa situação absurda. O que eu quero hoje é justiça, quero ver esses assassinos na cadeia.”

Além de Índio Branco, a polícia investiga a participação de outras cinco pessoas no crime, todas foragidas. Um dos suspeitos, Eber Maciel, foi preso. Ele liderava um dos assentamentos na Fazenda Vilhena até o dia da reintegração de posse. A polícia observa que a chacina ocorreu em meio à pressão dos assentados sobre a associação. A Nova Canaã cobrava R$ 180 de cada pessoa para inscrição no grupo, mais uma mensalidade de R$ 15. Quem foi para o acampamento desembolsou outros R$ 300 para mantimentos. “Havia promessa de entrega de um pedaço de terra. Quando os posseiros foram obrigados a sair, houve essa revolta por parte de alguns líderes”, avalia o delegado Fábio Campos.

Janino Alvino de Barros, liderança da Nova Canaã, diz não entender as motivações do crime. “Não conseguimos saber até hoje por que isso aconteceu. A associação tem mais de dez anos de atividade. Estou lá desde o início. Essa tragédia estragou tudo.”

Ônibus de crianças ficam sob a mira de fuzis

Polícia diz que não tem arma potente para proteger estudantes do Garimpo Bom Futuro

No Vale do Jamari, em Rondônia, atual epicentro dos conflitos no campo no Brasil, a pistolagem impõe seus fuzis AK-45 diante dos ônibus de estudantes. Os guaxebas, como são conhecidos os homens contratados para matar e fazer a segurança de grileiros, alteraram a rotina das crianças do Assentamento Terra Prometida, numa área conhecida como Garimpo Bom Futuro, zona rural de Ariquemes. Na manhã de 1.º de fevereiro, primeiro dia letivo de 2016, os motoristas dos ônibus tiveram de voltar com seus veículos vazios para a Escola Municipal Padre ngelo Spadari. Sem os alunos, retornaram para a estrada de terra e seguiram até o colégio, localizado a 30 quilômetros do acampamento e a uma distância difícil de calcular em relação aos direitos da infância e da adolescência.

Dida Sampaio / Estadão

Em vez de crianças, os motoristas dos ônibus Petronilho e Lenilson levaram um recado dos pais dos alunos para o diretor da escola, José Roberto da Silva: os filhos só voltariam à escola se tivessem garantia de que nada aconteceria com eles pelo caminho. A Polícia Militar disse ao diretor que não podia enfrentar os fuzis AK-45 dos guaxebas. Desde o ano passado, em diversas viagens, pistoleiros ameaçaram os motoristas. As crianças relataram que homens encapuzados apontavam armas para os ônibus. Com medo do grupo de pistoleiros que aterroriza a zona rural do Vale do Jamari, realizando ataques a propriedades, assassinatos em série, assaltos, destruição de casas e toques de recolher, os pais simplesmente decidiram trancar seus filhos em casa.

O diretor da escola insistiu e, no dia seguinte, enviou o transporte escolar ao assentamento. Novamente, os ônibus usados por crianças de 3 a 15 anos de idade voltaram sem os alunos, mas trouxeram um grupo de pais. No colégio, eles contaram o pavor que estavam passando e avisaram que não adiantava insistir, porque seus filhos não voltariam às aulas. José Roberto fez um relatório com as queixas. No documento, os pais declararam que estavam “se sentindo inseguros em enviar os filhos à escola, pois há pessoas que estão andando munidas de armas de fogo, circulando nos arredores da linha, intimidando os moradores”. Alertaram que a situação estava tensa havia mais de quatro meses, mas que “agora fugiu do controle, fazendo com que todos se sintam ameaçados”.

Foram duas semanas sem que as crianças do Assentamento Terra Prometida pisassem na sala de aula. Para tentar reverter a situação, a diretoria da Escola Padre ngelo Spadari procurou o Conselho Tutelar de Ariquemes, a Secretaria de Educação do Estado e o Ministério Público Estadual. Diretor do colégio há um ano, José Roberto diz que só viu tensão igual no auge da exploração do Garimpo Bom Futuro, área que já foi considerada a maior reserva de cassiterita do mundo, aberta em 1983. No ano 2000, mais de 4 mil garimpeiros ainda trabalhavam no local. Cerca de 500 crianças se dividiam entre os bancos da escola e o trabalho na mina. Hoje, a extração é feita por empresas, com o uso de máquinas. No ano passado, garimpeiros chegaram a bloquear a entrada do garimpo, reivindicando o direito de fazer mineração manual no local.

“As pessoas estão apavoradas. As ameaças nessa região são frequentes, mas nunca vi algo como está acontecendo hoje”, conta José Roberto. “Temos medo de tudo, até de dar uma entrevista como essa. É complicado, porque moramos aqui, há muita represália.”

Quando o Conselho Tutelar de Ariquemes foi acionado pelo colégio e buscou ajuda da Polícia Militar para ir até a Terra Prometida e tomar o depoimento dos pais, ouviu da própria polícia que os agentes não os acompanhariam, porque a região é muito perigosa. O conselho definiu o episódio como caso de tortura.

A rejeição da polícia em proteger os servidores públicos foi registrada pelo conselho e comunicada diretamente ao comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel Ênedy Dias de Araújo. “Esses conselheiros foram até o quartel da Polícia Militar, para os mesmos nos acompanhar até o Assentamento Terra Prometida. Falamos com o comandante daquele quartel, o sargento Davino, onde o mesmo negou de imediato, falando que o efetivo dele era pouco, só tinha ele e mais dois homens e não iriam enfrentar os guaxebas da Fazenda Pedra Bonita.”

No relato, o Conselho Tutelar revela ainda que a polícia fez um “alerta” de que os jagunços da fazenda tinham “armamento pesado do tipo fuzil AK-45, pistola, metralhadora, colete à prova de bala e rádio de comunicação” e que os conselheiros corriam risco de morte. “Pelo menos uma surra dos guaxebas nós iríamos levar”, diz o presidente do Conselho Tutelar de Ariquemes, Alexandre Bonfim, ao relatar a atitude dos policiais.

Sem segurança, os conselheiros seguiram para o assentamento onde hoje vivem cerca de 190 famílias, há 13 anos em situação já regularizada. Lá, encontraram todas as casas fechadas. “Era hora do toque de recolher. Mesmo assim, conseguimos ouvir vários pais e crianças”, conta Bonfim.

Entre os depoimentos colhidos na região está o da moradora Niete, que não consegue mais voltar para casa desde aquele dia. Os bandidos passaram na residência, fizeram ameaças e mataram seu cachorro. A cena foi vista por sua filha de 4 anos, Naiara. “Em fala com a criança, a mesma nos relatou que está com muito medo de ir para casa. A criança ouviu os tiroteios e viu os bandidos matando o cachorrinho dela. Disse que saiu correndo para o meio do mato e que os bandidos passaram com capuz, mostrando a arma para ela”, disse Bonfim.

Depois de pedidos de socorro do Conselho Tutelar, a Polícia Civil passou a fazer rondas no caminho usado pelas crianças. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, responsáveis por assentamentos do Incra, não se mexeram. “Aos poucos, os alunos começaram a voltar para a sala de aula”, diz José Roberto. “Ainda há muito medo, mas eles vão retornar.”

‘Será que eu vou ter de ser assassinado?’

Sim. Josias Paulino de Castro, de 54 anos, morreu após desafiar o crime organizado em Mato Grosso. O líder dos pequenos agricultores da Gleba Guariba, no município de Colniza, e a mulher, Ireni da Silva Castro, de 35, foram executados com tiros de pistola 9 mm, de uso restrito da polícia, em 16 de agosto de 2014. Cinco dias antes, ele havia denunciado, numa reunião organizada pelo ouvidor agrário nacional, Gercino José da Silva, em Cuiabá, exploração ilegal de madeira, pistolagem e esquema de venda de títulos de terras a autoridades estaduais influentes.

Aos gritos, o então presidente do Instituto de Terras do Estado (Intermat), Afonso Adalberto, quis impedir Josias de falar. O pequeno agricultor não se intimidou. “O que tenho para dizer aqui não vou dizer com dois ou três minutos. Há muito tempo venho sofrendo. Somos escravos do Estado de Mato Grosso”, disse o sindicalista. “Estamos morrendo, somos ameaçados, o governo de Mato Grosso é conivente, a PM de Guariba protege eles, o governo federal é omisso. Será que eu vou ter de ser assassinado para que vocês acreditem e tomem providências?”

Minutos antes, Afonso Adalberto havia aberto a reunião em tom elevado. “Não tenho muito tempo a perder. Não vou discutir coisas que não trazem resultados”, disse. Adalberto ameaçou se retirar e disse que não mudaria a posição de distribuir títulos para grileiros e grandes fazendeiros na Gleba Guariba. “Você é juiz?”, retrucou Josias. “É a ditadura”, ressaltou o líder sem-terra. Num clima tenso, Adalberto disse que o governo não voltava atrás nas ações. “Eu estou perdendo tempo. Nós, Estado, não vamos fazer absolutamente nada do que foi feito. O assunto está encerrado para a Intermat”, afirmou, em voz alta. Um outro agricultor, José Valdivino, o José Nervoso, disse que grileiros que invadiram sua propriedade em Colniza receberam títulos do Intermat.

Em fevereiro deste ano, Afonso Adalberto foi preso por envolvimento em outro esquema de corrupção. Ele comprara, por R$ 7 milhões, um terreno que já era público entre os municípios de Nobre e Rosário Oeste. Afonso Adalberto chegou ao cargo de chefe do Intermat no governo de Blairo Maggi, do PMDB, que comandou o Estado de 2003 a 2010 e hoje é ministro da Agricultura. Para o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual de Mato Grosso, a fraude foi organizada pelo então governador Silval Barbosa (PMDB), sucessor de Maggi. Barbosa está preso, acusado de envolvimento em outro crime, contra o sistema financeiro.

A morte do sindicalista estremeceu as relações entre ativistas sociais e o ouvidor agrário nacional. Gercino é criticado por colocar frente a frente lideranças de agricultores ameaçados e representantes do crime. Há 17 anos em uma posição que nem todos gostariam de ocupar, Gercino testemunhou o vaivém das polêmicas e criticadas políticas de assentamentos dos governos Fernando Henrique, Lula, Dilma Rousseff e, agora, do interino Michel Temer. Antes de assumir a tarefa de ouvir todos os lados do conflito no campo, o ouvidor presidiu o Tribunal de Justiça do Acre, onde atuou para pôr na cadeia os matadores de Chico Mendes, duelou contra marajás e denunciou o esquema de pistolagem do ex-deputado federal Hildebrando Pascoal, do PFL, atual DEM.

Em entrevista ao Estado, o ouvidor admitiu que, em pelo menos cinco ocasiões, pessoas foram mortas após participarem dos encontros. Gercino afirmou que Josias Paulino de Castro disse que queria falar para todas as autoridades. “Eu providenciei isso. Tinha lá autoridades municipais, estaduais e federais. Foi uma reunião que tinha, no mínimo, 30 autoridades”, disse. “Como eu já sabia que ele estava ameaçado, não convidei nenhum proprietário ou representante de proprietário. Eles não participaram. Mas o Josias fez um discurso muito duro, acusando diretamente a Polícia Militar, a Polícia Civil de Colniza. E dando nomes. Infelizmente, ele morreu alguns dias depois.”

O estilo discreto, de poucas palavras, mais voltado para ouvir, características do cargo na área, no entanto, é contestado. Para ativistas de instituições moderadas do setor ouvidos pelo Estado, Gercino deveria ter tido uma ação mais enfática na reunião de agosto em Cuiabá, pelo menos para demonstrar que Brasília se sentia constrangida com o depoimento “intimidador” e “autoritário” de Afonso Adalberto. Também não garantiu a presença da Polícia Federal e do secretário de Segurança Pública do Estado no encontro. Movimentos que pregam a “revolução” no campo, como a Liga dos Camponeses Pobres (LCP), que tem forte atuação em Rondônia, dizem que Gercino não passa de um ouvidor do “latifúndio”. Outros casos. Assassinatos de posseiros, após dizerem o que sabem e o que pensam em reuniões do governo, continuaram. A vítima mais recente foi o ativista rural Paulo Justino Pereira, de 51 anos. No dia 1.º de maio do ano passado, ele foi morto com tiros na cabeça. Um dia antes, Paulo tinha participado de uma reunião com o ouvidor para denunciar pressões e ameaças feitas por pistoleiros às famílias do acampamento Rio Pardo, em Buritis, Rondônia.

Gercino relata que Paulo Justino compareceu à reunião sem aviso prévio. “Ele não tinha sido convidado, mas disse que gostaria de falar. Era a primeira vez que se apresentava à comissão. Ele não fez um discurso violento. Defendeu os trabalhadores rurais que foram despejados da floresta nacional Bom Futuro e que até hoje não foram assentados pelo governo do Estado”, afirmou Gercino. A ouvidoria tem buscado meios de evitar os assassinatos, disse. “Quando sentimos que o depoimento pode trazer consequências, temos pedido que os delegados participantes ouçam em separado essas pessoas e tomem as medidas cabíveis. Infelizmente, aconteceram algumas mortes entre aqueles que prestaram depoimentos, o que é uma das piores coisas para nós.”

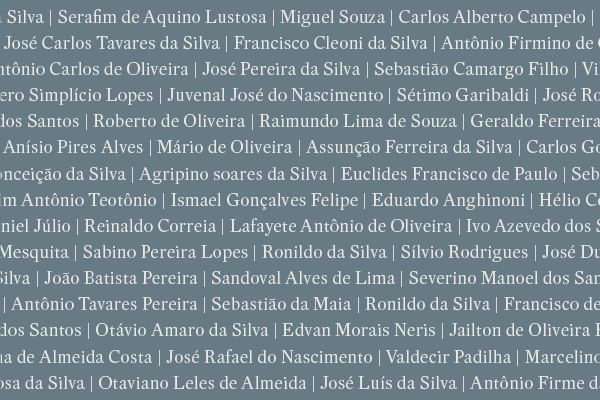

FONTES: Dossiês da Secretaria Especial da Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, que trata de homicídios de índios de 2003 a 2015, da Comissão Pastoral da Terra (CPT), sobre assassinatos de camponeses de abril de 1996 a 2015, de CPIs do Congresso e entidades rurais de 2001 e 2006, que ressaltam mortes de pistoleiros e fazendeiros, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, centrado em dados de 2001 a 2015 da Polícia Civil, da Funai, da Secretaria de Direitos Humanos, do Judiciário e Ministério Público, de 2003 a 2016, relatórios de violência contra os povos indígenas, do Cimi. A análise incluiu ainda dados de cartórios, fóruns e delegacias às margens de 15 mil quilômetros percorridos de estradas nos Estados do Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Tocantins.