Carretas carregadas de toras deixam fazenda de terra da União que é alvo de disputa e percorrem 30 km até madeireiras

A economia da madeira ilegal chegou ao Vale Assombrado, uma região de floresta intocada e solo fértil na Serra do Cachimbo, no norte de Mato Grosso. Madeireiros aproveitam a prática de recursos intermináveis em processos de terras da União para saquear angelins, andirobas e mognos. Em meio à conflagração no campo, eles entram em parceria com grileiros na contratação de pistoleiros. Uma das áreas públicas disputadas entre ruralistas e pequenos agricultores é a Fazenda Araúna, no município de Novo Mundo, de 14.639 hectares, equivalente a 14 mil campos de futebol.

A corrida pela floresta da Araúna começou para valer em 2008, com a morte do ruralista e médico Marcelo Bassan, antigo ocupante da área que ultrapassava 15 mil hectares. Nos anos 1980, Bassan adquiriu um título de cerca de 5 mil hectares e, para garantir a regularização do restante da terra, fez acordo com famílias de agricultores pobres, repassando a elas uma pequena parte. Enquanto abria 80 quilômetros de estrada e colocava quase 100 quilômetros de cercas, Bassan tentava regularizar toda a fazenda. O ruralista morreu sem conseguir passar para seu nome a terra da União.

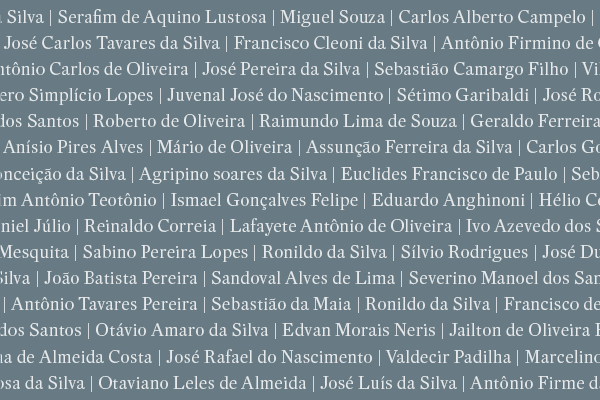

Enquanto a União tenta rever a posse e os Bassan, incluir a área na herança, madeireiros atuam. À espera de uma decisão final da Justiça, cem famílias de sem-terra resistem à violência e registram ações de corte de árvores nobres. João Batista dos Reis, de 29 anos, casado, pai de um menino, e Marlon Cecom, de 27, solteiro, estão entre os que monitoram, à espreita, os depredadores. Amigos em jogos de futebol e no trabalho de consertar cercas nas lavouras de soja, eles decidiram entrar no grupo de sem-terra que tenta controlar a Araúna. Em parceria, eles compraram 3 mil mudas de banana, corretivos de solo e cercas. Gastaram R$ 6 mil. Conhecedores das trilhas e caminhos do entorno da fazenda, ficaram encarregados de “espionar” a atuação de guaxebas e madeireiros. Foi nessa “investigação” que souberam da destruição dos barracos. Uma parte da plantação de banana foi derrubada. “É uma pena. Começou a época da colheita e a gente não pode colher os cachos”, queixa-se Batista.

A uma pergunta se anda armado, Marlon dá uma resposta rápida e de conformismo: “Não adiantaria. Os homens são bem armados. O que a gente carrega é um facão apenas como instrumento de trabalho”. Marlon se orgulha de conhecer a Araúna mais que os pistoleiros, que chegaram depois para trabalhar nas porteiras e estradas da fazenda. “A gente conhece bem demais. Eles só entraram há dois anos.”

Difícil mesmo foi quando descobriram que a mata bem no centro da fazenda estava sendo derrubada. Os sem-terra passaram a informação. O líder do acampamento, Antônio Bento, o Tonhaco, de 45 anos, montou uma estratégia para descobrir a rota das madeiras derrubadas. Os sem-terra foram para as bodegas ouvir as histórias dos madeireiros. Dizem que, no fim das tardes de sábado e domingo, caminhões saem com toras por uma porteira dos fundos da fazenda e percorrem 30 quilômetros até pequenas madeireiras no centro de Novo Mundo. “O salário dos guaxebas é pago com dinheiro de madeira roubada”, diz Tonhaco.

Enquanto caminha com a equipe de reportagem pela estrada do lado de fora da fazenda, Marlon aponta para uma árvore baixa, espinhenta, depois da cerca. “É jacaratiá. Onde tem essa árvore, a terra é boa.” A todo momento, diante de alguma palmeira ou declive, faz a mesma constatação. “Terra boa assim só no Paraná”, diz. “A terra é boa, vale a pena lutar”, continua, com voz calma e vagarosa.

O pai de Marlon, o agricultor Amilton, veio de Soledade, no Rio Grande do Sul, e a mãe, Neli, de Palmitos, Santa Catarina. Ambos em busca de terra, nos anos 1970, em Guarantã, município na margem da BR-163. A vida num pequeno sítio ia bem até os quatro filhos do casal, três nascidos em Mato Grosso, ficarem adultos. A terra ficou pequena. Marlon nasceu em Guarantã. Para sobreviver, faz diárias em fazendas, por R$ 70. “A única coisa que sei é mexer com terra. O sítio do pai só dava pros velhos mesmo”, diz. “A gente quer melhorar a situação. A cidade não é para mim. Eu fico doido quando vou lá. Quem nasceu no mato é do mato.”

A história de Batista muda apenas de geografia. Os pais agricultores, Antonio e Imaculada, saíram de Governador Valadares, Minas Gerais, nos anos 1970, e se instalaram em Pontes e Lacerda, no sudoeste de Mato Grosso. Ali, num sítio de 19 alqueires, nasceu a maioria dos filhos do casal. Entre eles, Batista. Mais tarde, a família comprou uma área maior em Guarantã, de 32 alqueires, para viver e trabalhar. “O trem vai crescendo e a gente tem de sair”, resume o sem-terra. Ele sobrevive de retirar raízes das lavouras de soja e fazer cercas. Recebe diária de R$ 80.

Os semblantes de Marlon e Batista se alteram quando veem uma área desmatada na “nossa reserva”, como se referem à mata da Araúna. “Tiraram muita canela”, queixa-se Batista. Ele diz que o fazendeiro pôs a culpa em famílias que moram em um outro acampamento da região para confundir a Justiça. “Ele é esperto. Pôs famílias dentro da terra para criar confusão. Mas nós mostramos que não temos relação com esse povo que, na verdade, foi trabalhar para ele”, afirma. Marlon e Batista não falam de política nem almejam liderar grupos de sem-terra. Querem apenas plantar, comprar animais e ter um pouco da vida de sulistas com melhores condições financeiras que as de seus pais, que chegaram à Amazônia dispostos a conquistar terra.

Violência. A viagem do Estado à região ocorreu no início de fevereiro. Até a publicação desta reportagem, a truculência tem dado as cartas por lá. No dia 21 de fevereiro, cinco encapuzados jogaram gasolina e atearam fogo no acampamento que os sem-terra montaram na estrada em frente à fazenda, após despejo pela polícia, levando terror a crianças e mulheres. Em um dos barracos incendiados estavam dois menores, que conseguiram escapar. Motos e carros foram destruídos. Os pistoleiros estavam à caça de Tonhaco.

O grupo dele ocupou parte da Araúna pela primeira vez em 2012. Montou barracos e iniciou plantios de banana, mandioca e milho. Marcelo Bassan Júnior, filho do médico morto, entrou com mandado para a retirada dos sem-terra. A juíza Adriana Sant’Anna Coningham, da Vara da Justiça Agrária de Mato Grosso, aceitou o pedido. O juiz federal em Sinop, Murilo Mendes, confirmou a decisão de Adriana. Tonhaco, o líder dos sem-terra, reclama que a magistrada, por ser da Justiça Estadual, não poderia atuar num caso de terra da União. “Em Mato Grosso, a Justiça não olha o drama social. São famílias em uma situação de vida difícil”, afirma. “Quer matar pode matar. A gente continua aqui até quando tiver vida.”

Espólio. O advogado Marcelo Bertoldo Barchet, do espólio de Marcelo Bassan, disse que o médico e depois sua família sempre buscaram resolver a questão da Araúna apenas na Justiça. Ele afirmou que, depois da morte do médico, começou uma “movimentação política” para que pessoas invadissem a área. “Em 2009, pedimos uma perícia para delimitar a área titulada. A Justiça até hoje não designou nem sequer um perito.” Barchet reclama que os ocupantes entraram três vezes na fazenda, sendo duas após decisões da juíza a favor do espólio. “Pedimos a prisão dos invasores, mas a juíza disse que não era função dela. Ninguém foi preso.”

Ele afirmou que a polícia esteve diversas vezes na Araúna e não constatou a existência de homens armados ou outras irregularidades. Nas investigações, não se identificou entre os funcionários a fisionomia de jagunços descritos pelas famílias. Barchet diz que o episódio da destruição do acampamento é “um factoide criado para mudar a situação do direito constituído”. Também reclama da retirada de madeira, negando que isso tenha envolvimento de funcionários da fazenda. “Há uma situação de desrespeito à ordem. As pessoas são incentivadas por políticos e até religiosos a proceder assim. As pessoas não entendem que invadir terra pública ou privada é crime”, completa. “Os processos se arrastam, a Justiça é morosa e a presença do Estado é mínima.”

Como se movimenta a economia do crime na floresta

A destruição da floresta e a pressão implacável dos grileiros sobre as terras do Centro-Oeste e do Norte do País resultaram na criação de territórios com uma dinâmica própria, um mercado ilegal que integra, por vias tortas, a cadeia econômica dos grandes centros e seus poderes paralelos. Na engenharia financeira dos crimes do campo, o comércio da violência estipula tabelas de preços para vidas de homens e árvores, expandindo suas raízes para dentro de todas as esferas do poder público, deixando um rastro de prejuízos sociais e ambientais.

Para compreender a amplitude e como funciona essa engrenagem, a reportagem do Estado percorreu cada elo que compõe e estrutura do crime organizado no campo, coletando informações com base em rotinas e depoimentos dados por madeireiros, puxadores de toras, pistoleiros contratados a mando de fazendeiros, grileiros de terra, posseiros, pequenos agricultores, extrativistas e pessoas do campo ameaçadas de morte. O poder público não divulga o tamanho real dos estragos financeiro, social e ambiental. Para estimar a dimensão do rombo, a reportagem cruzou três informações: a média da área desmatada todos os anos, o volume aproximado da madeira que sai dessas florestas e o preço cobrado por cada metro cúbico extraído ilegalmente.

Da derrubada das árvores ao loteamento ilegal das terras, as digitais da máfia verde são vistas a olho nu. Na tabela de preços da barbárie, a encomenda do assassinato de uma pessoa não difere tanto do valor cobrado por dois ou três metros cúbicos de ipê, que hoje é arrancado da floresta por cerca de R$ 1,5 mil. Na cotação de Ariquemes, em Rondônia, um pistoleiro “profissional” costuma cobrar de R$ 5 mil a R$ 10 mil para executar seu serviço, conforme a “importância” daquele que vai perder a vida. Na média, ele costuma ir a campo por bem menos que isso.

A floresta foi tomada por uma hierarquia bem estruturada de agentes criminosos. Nessa cadeia, o madeireiro é o protagonista. Ele financia as operações, recebe uma encomenda – muitas vezes de metrópoles distantes, como São Paulo – e se movimenta para fazer a entrega. Seu alvo é a colônia das madeiras nobres, o ouro da mata. A busca fica nas mãos dos toreiros, homens enviados ao mato para contabilizar as árvores e calcular o custo de abertura dos carreadores, trilhas abertas a partir de estradas de terra.

O investimento é alto. Na fronteira de Rondônia com o Pará, onde unidades de conservação florestal foram convertidas em verdadeiros quintais do crime, uma ação coordenada envolvendo a participação de aproximadamente dez homens custa aproximadamente R$ 240 mil. Com esse dinheiro, é possível contratar duas máquinas, mateiros, olheiros e abrir um rasgo de cinco a dez quilômetros no meio da mata virgem.

Nas unidades de conservação, a porta de entrada dos criminosos costuma ser os sítios localizados no entorno das florestas protegidas. Em Rondônia, por cerca de R$ 7 mil por semana, donos de propriedades abrem suas porteiras para que os madeireiros invadam a mata. A derrubada normalmente é feita por um trator skidder, praticamente um tanque de guerra capaz de passar por cima de tudo o que encontra pela frente. O avanço médio do estrago é de um quilômetro por dia. Sem dificuldades, um skidder pode arrastar sozinho cerca de 150 metros cúbicos de madeira por dia. Em apenas uma semana, 40 hectares vão abaixo, uma área de 40 campos de futebol.

A retirada do material também requer cuidados. É de noite que as toras costumam ser retiradas, embora a reportagem tenha flagrado a movimentação de diversos caminhões entupidos de madeira em plena luz do dia. Antes de a encomenda seguir até os pátios dos madeireiros, batedores com motos são usados para checar se o caminho está limpo. As informações são passadas por rádio. Finalmente, para camuflar o material, etiquetas são coladas nos troncos para indicar que aquela madeira teria sido retirada de uma área legal, onde o manejo é permitido. É um golpe fácil, uma vez que não há nenhuma fiscalização sobre as áreas ou a origem real do material.

A retirada das espécies mais caras é o bastante para garantir o lucro do madeireiro, pagar as contas dos empregados e das máquinas e financiar as etapas seguintes da devastação. Depois de aberto o rasgo na mata, será a vez do segundo, terceiro e quarto ciclos do roubo da madeira. Nessas etapas, são abertas as esplanadas, canteiros laterais onde os toreiros cortam os tipos de menor valor. A dilapidação chega ao fim com a entrada dos lasqueiros, em busca de material para a construção de cerca. Exaurida toda a madeira de interesse comercial, queima-se o resto. A partir daí, o terreno está pronto para as “correrias pelas terras”, a disputa que definirá o que será pasto e o que será recortado pelos grileiros.

É uma rotina bem conhecida pela reserva extrativista Rio Preto-Jacundá, área de 95 mil hectares localizada no norte de Rondônia. Nos últimos oito anos, o crime organizado avançou sobre nada menos que 75 mil hectares que, por lei, deveriam ser preservados. Em dois anos, apenas um madeireiro foi capaz de abrir mais de 200 quilômetros de estrada ilegal dentro da reserva.

Na Amazônia, a matança de agricultores e índios ocorre num território que perdeu, até agora, 20% da cobertura nativa. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que a Amazônia Legal perdeu uma área total de 762 mil km², equivalente a 17 Estados do Rio de Janeiro. Estima-se que 42 bilhões de árvores adultas tenham sido cortadas.

Numa conta conservadora feita por técnicos do Ibama a pedido do Estado, o crime organizado movimenta R$ 3 bilhões por ano com a queda da floresta, considerando-se apenas a etapa em que o tronco deixa a mata. Há ainda a cadeia de beneficiamento da madeira que vai faturar pesado sobre o negócio. É dinheiro mais do que suficiente para irrigar campanhas políticas em municípios e Estados, patrocinar a expansão da grilagem e, se necessário, executar quem e quantos forem necessários.

Juíza é alvo de protestos

À frente desde 2012 da Vara Especializada em Direito Agrário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a juíza Adriana Sant’Anna Coningham virou alvo de protestos de famílias acampadas nas margens das estradas do Estado. Suas sentenças, reclamam os camponeses, costumam beneficiar apenas grandes fazendeiros.

No ano passado, grupos de acampados bloquearam três trechos de rodovias federais, numa manifestação rara contra um representante do Judiciário. Em janeiro de 2015, Adriana tinha autorizado o despejo de cem famílias da Fazenda Araúna, uma terra da União em Novo Mundo. Em agosto, ela decidiu pela retirada de 800 famílias de 20 hectares da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, propriedade de 2 mil hectares em Jaciara, do empresário Waldemir Loto, presidente do Grupo Amaggi. A juíza argumentou que a terra não era propícia a assentamento. No mês seguinte, ela autorizou o despejo de famílias de duas comunidades tradicionais em São Manoel do Pari e de Aguassu Monjolo, em Nossa Senhora do Livramento, a 32 quilômetros da capital paraense.

Por meio da assessoria da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, Adriana afirmou que as normas e decisões sobre propriedades não preveem tratamento diferente para movimentos sociais, latifundiários, pequenos produtores ou posseiros individuais. “A todos, indistintamente, aplica-se a mesma lei”, disse. “O fato de uma parte ser latifundiária não significa que não tenha direito a ser protegida, assim como o fato de ter do outro lado uma ocupação coletiva liderada por um movimento social não significa que não possa estar infringindo a lei.”

A magistrada disse que, sempre que possível, tem procurado visitar pessoalmente as áreas de conflito e tentado uma conciliação prévia. “No entanto, atuo de forma isenta e respeitosa com todos os envolvidos”, afirmou. “Caso uma das partes não concorde com a decisão, cabe a ela o direito de recorrer no processo judicial.”