Na Ilha do Bananal, mais de 93 mil cabeças de gado são criadas em área onde, por lei federal, não poderia haver rebanhos

Da Serra do Roncador (MT) à Ilha do Bananal (TO), o gado avança sobre áreas sensíveis de Cerrado e floresta. Sopés dos grandes granitos do norte do Mato Grosso e terras da maior ilha fluvial do mundo viraram pasto. Embora seja proibido criar gado em área indígena, na reserva dos carajás, no Tocantins, fazendeiros já mantêm mais de 93 mil cabeças de gado.

Pressionados pela ocupação descontrolada do solo, índios passaram a fazer parte do negócio, arrendando terras para invasores que pagam pequenas quantias para ter acesso à ilha

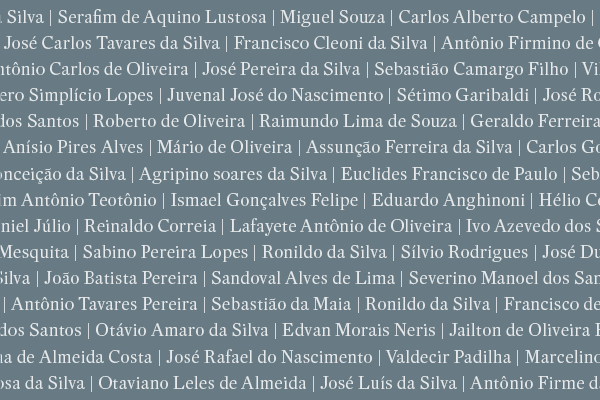

Há mais de cinco décadas, fazendeiros chegaram para ocupar as terras. No fim dos anos 1980, auge das invasões, cerca de 11 mil não-índios viviam na ilha, com 300 mil cabeças de gado se alimentado de pastagens nativas. Pressionada por organizações ambientais e sociais, a Funai fez uma série de operações nos anos 1990, reduzindo o número de não-índios e a criação de bois. Em maio de 2008, a Justiça Federal deu um basta à situação. Àquela altura, havia mais de 200 pecuaristas na ilha, donos de 100 mil cabeças de gado. Eles receberam um prazo de 30 dias para retirar os animais. A sentença foi cumprida. Depois de décadas, a ilha voltava a ser dos índios. Mas, nos meses seguintes, voltou a ser invadida.

Em outubro de 2009, o Ministério Público Federal no Tocantins costurou uma decisão à revelia da lei federal. Foi selado “termo de compromisso” para permitir que o gado voltasse à Ilha do Bananal por meio de um “sistema de parceria entre indígenas e criadores não índios”. A Funai se negou a assinar. Na época, o MPF argumentou que “a prática, embora ilegal, constituía fonte de subsistência a inúmeros membros das comunidades indígenas javaé e carajá e sua interrupção acarretou situação de carência econômica e alimentar a essas comunidades”.

O retorno dos fazendeiros impunha regra clara: a quantidade máxima de bois na ilha era de 20 mil cabeças. Em outubro passado, a Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins divulgou dados de uma campanha de vacinação, que evidenciaram o desrespeito à lei. A agência “celebrou” um recorde: 93.243 bovinos, quase cinco vezes o total permitido, foram imunizados. Em 2014, o número havia sido de 75.185 cabeças vacinadas contra febre aftosa.

Nos últimos anos, as áreas da ilha, que até então eram consideradas unidades de conservação ambiental, foram convertidas em terra indígena. Para o diretor de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do Instituto Chico Mendes, Sérgio Brant Rocha, a mudança selou o destino da Ilha do Bananal, porque a Funai não conseguiu proteger a terra. “É uma situação absurda. A gente protegeu a ilha a vida inteira. Já havíamos levado todos os pecuaristas para fora de lá, mas hoje o gado voltou.”

Na outra margem do rio, em São Félix do Araguaia, o sucateamento da Funai expõe a fragilidade da instituição. Não há sequer uma canoa para servidores chegarem à ilha e ouvirem os índios. Funcionários são obrigados a fazer “vaquinhas” para comprar água potável ou lâmpadas. “Reconhecemos as dificuldades enfrentadas não apenas por essa, mas também por outras coordenações técnicas locais da Funai, fruto de fragilidades orçamentárias e de recursos humanos”, informou a direção do órgão, em Brasília.

Ignorada pelo Ministério Público, pelos governos de Tocantins e Mato Grosso e pela Justiça Federal, a Funai declarou “posicionamento contrário à prática de arrendamento em terras indígenas, tendo em vista que, além de ilegal, a atividade não acarreta maiores ganhos aos indígenas e limita o uso de suas terras”. O contrato firmado entre índios e não índios, lembra a fundação, é nulo, conforme entendimento de tribunais. “Pouco importa o nome (arrendamento, parceria, prestação de serviços), a forma do ajuste (contrato escrito, contrato verbal, termo) ou eventual concordância de algum índio. Para caracterizar a ilicitude, basta haver uso ou exploração da terra indígena por terceiro estranho ao grupo indígena.”

A luta dos caboclos retireiros que criam gado no Araguaia

Nas cheias, as terras do distrito de Mato Verdinho, no município mato-grossense de Luciara, na beira do Araguaia, são fertilizadas por sedimentos trazidos pelo rio. Quando é época do baixio, surge o tapete verde. É uma região de pasto nativo, onde uma centena de famílias de caboclos, os chamados retireiros, vive há um século da criação coletiva de gado. No final dos anos 1990, pecuaristas e grileiros do Sul do País começaram a chegar à região para ocupar as terras férteis que pertencem legalmente à União. Eles fecharam acessos a lagoas e praias, alterando a vida da comunidade.

Por pressão de entidades sociais e sindicatos de trabalhadores, o governo decidiu criar, em 2013, uma reserva de desenvolvimento sustentável com o propósito de preservar o modo de vida dos retireiros e a área utilizada pelas famílias. A reação foi imediata. Os invasores começaram a insuflar parte da população contra a criação da reserva, dizendo que as pessoas perderiam suas casas, seus pastos naturais, seus direitos básicos e seriam expulsas da área. Uma série de protestos e ameaças, principalmente contra lideranças religiosas, tomou conta da cidade. Na rua principal de Luciara, os grileiros penduraram uma faixa: “A prelazia de São Félix do Araguaia é o câncer dos trabalhadores rurais”. O plano era jogar a população contra a entidade que vinha combatendo a presença de grileiros e fazendeiros na região.

Em setembro de 2013, a situação perdeu o controle e o terror tomou conta de Luciara. A estrada que leva ao município de cerca de 2 mil moradores foi fechada com barreiras e caminhões e o acesso ao aeroporto, travado por tratores. As margens dos rios foram bloqueadas. Na cidade, as casas do líder de retireiros Rubem Salles e do vereador indígena Jossiney Evangelista Silva (PSDB) foram incendiadas. Uma das lideranças da prelazia, o diácono José Raimundo Ribeiro, o Zecão, estava em São Paulo quando a confusão explodiu. Ele soube por telefone que sua casa tinha sido alvo de uma saraivada de tiros.

Zecão e a mulher, Rita de Cássia, nunca mais voltaram a pisar em sua casa em Luciara. Quando retornaram à região do Araguaia, seguiram direto para São Félix, a cerca de 100 quilômetros de onde viviam. “Não pudemos voltar nem mesmo para buscar nossas roupas. Amigos tiveram que fazer nossa mudança”, diz Zecão, que desde então foi incluído, com a esposa, no programa de proteção a pessoas da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Rubem Salles e Jossiney Evangelista Silva também entraram para a lista dos jurados de morte.

As ameaças não cessaram. Zecão e Rita tiveram de se mudar mais uma vez. Foram viver numa casa no centro de São Félix. No ano passado, um aparelho transmissor de dados foi encontrado em sua linha telefônica. Uma semana antes de conversar com a equipe de reportagem, o diácono teve a casa invadida enquanto estava fora. Cerca de 2 mil livros foram jogados no chão. Não roubaram nenhum objeto. “Foi mais uma ameaça, como fizeram em 2013, ao atirarem em minha casa. Dessa vez, queimaram alguns palitos de fósforo sobre papéis, mostrando que podiam ter queimado tudo”, diz. “Mas vou continuar aqui, só saio daqui morto. Aconteça o que acontecer, não vou embora.”

Em 2014, uma portaria publicada pela Secretaria de Patrimônio da União chegou a reconhecer o domínio público de 1,6 milhão de hectares dentro do Vale do Araguaia, área que engloba partes de Mato Grosso e Tocantins, onde vivem os retireiros. Era o passo para efetivar a criação da reserva. No ano passado, porém, essa portaria foi revogada. As famílias de retireiros possuem hoje perto de 3 mil cabeças de gado. Nos currais dos fazendeiros, os números ultrapassam 90 mil cabeças. Rubem Salles, líder dos retireiros que teve a casa queimada, diz que grileiros continuam a exercer forte pressão. “É uma situação difícil demais. Enquanto a reserva não sair, vamos ficar desse jeito. Eles estão jogando as cercas cada vez mais para cima das terras, expulsando as pessoas”, diz Rubem. “Nosso gado está pastando dentro da água, porque não temos mais onde colocar. Os animais comem dentro da água, depois caçam algum lugar para dormir, no seco.”

O Apóstolo da floresta

Ele chama a doença degenerativa que o atingiu de “amigo” Parkinson. Aos 88 anos, d. Pedro Casaldáliga nunca esteve tão lúcido e ameaçado na defesa de índios e agricultores pobres na região de São Félix do Araguaia, prelazia no nordeste de Mato Grosso que comandou de 1970 a 2005. O Araguaia, um dos rios mais piscosos da Amazônia, que passa a menos de dois quilômetros da casa de tijolinhos e telha onde o religioso mora, ainda não entrou nos relatórios de construção de hidrelétricas. Os governos temem a força internacional desse catalão, uma das poucas figuras de resistência à ditadura militar que conseguiram manter a imagem intocada diante do turbilhão de mudanças e troca de papéis na vida política e social brasileira no período democrático.

Em abril do ano passado, a Igreja Católica transferiu a sede da prelazia para Porto Alegre do Norte, município localizado a 220 quilômetros de São Félix do Araguaia, para escapar da presença sempre crítica e contestadora de d. Pedro. O Vaticano nunca suportou a decisão do religioso de trocar o tradicional chapéu sacerdotal dos bispos, chamado de mitra, por outro bem mais simples, de palha, tampouco a substituição do anel episcopal de ouro por um feito de coco de tucum, presente do sindicalista Raimundo Ferreira Pinto, o Gringo, executado em 1980. Durante o regime militar, Pedro foi ameaçado de expulsão, acusado de dar apoio aos guerrilheiros do Araguaia, que atuavam a cerca de 800 quilômetros de São Félix.

Em 1976, ele viu o padre João Bosco Burnier morrer em seus braços após os dois pedirem que policiais não torturassem duas mulheres levadas a um presídio em Ribeirão Cascalheira. Revoltado, o povo invadiu a cadeia e destruiu o prédio. Uma pequena capela foi erguida no local. Em 2012, a Polícia Federal o retirou da cidade após ameaças de invasores da Reserva Marãivatsédé, dos índios xavantes, na divisa de São Félix com o município de Alto Boa Vista.

“O momento nunca foi tão difícil para os índios, mas também nunca houve tanta consciência sobre a realidade em que vivem”, afirma d. Pedro, com voz pausada e quase inaudível, em conversa de uma hora e meia com o Estado.

Numa campanha em rádios e emissoras de TV de Mato Grosso, os invasores chegaram a usar contra d. Pedro a imagem de um pequeno Cristo de concreto, erguido em Estrela do Araguaia, uma vila criada dentro da terra indígena por grileiros, no entroncamento das BRs 158 e 242. A campanha dizia que o “demônio” queria derrotar o redentor. Na desocupação da área, a Polícia Federal só poupou a estátua.

Um mapa político do Brasil foi fixado na parede do quarto de d. Pedro. Há muito, ele deixou de percorrer os sertões araguaianos e viajar a outros Estados para denunciar violações de direitos humanos na Amazônia. Mas sua figura é hoje, além de símbolo de resistência, a principal barreira contra o avanço da pecuária, da soja e da indústria ilegal da madeira ao longo da margem esquerda do Araguaia, o rio que separa Mato Grosso de Goiás e Tocantins.

Passados 48 anos de luta em defesa dos povos da Amazônia, Casaldáliga mantém uma avaliação crítica sobre os desmandos que ainda tomam conta da região. “A prelazia introduziu o livre diálogo com os trabalhadores rurais, mas eles continuam a ser vítimas do agronegócio”, afirma. “Os governos mudaram, mas a cobiça é a mesma.” As injustiças históricas com as quais convive desde que desembarcou nas margens do Araguaia, em 1968, não abalaram seu desejo de transformar a região. “É preciso unir as forças, resistir. É preciso se organizar e alimentar a esperança. Meu sonho é ver homens e mulheres vivendo em comunidades, com respeito a seus direitos sociais. É meu sonho.”

Religioso diz que Brasil o ensinou a resistir

As autoridades mudaram muito, mas, sem dúvida, há uma consciência maior e vários grupos que reivindicam, persistem e se fazem sentir com nosso povo”

A cobiça é a mesma. Esquecemos que as várias autoridades têm alcance para atingir a todos na região. E não mudou muito o esquema. Por isso os problemas continuam iguais”

Não é possível que continue assim indefinidamente. Não é possível. Pelo bem da humanidade, tem que seguir e reivindicar. É pelo bem da humanidade”

Eu sonho que haja consciência para eles e que uma reforma agrária popular aconteça. Sonho ver comunidades... comunidades”

Todos nós que podemos ter uma consciência mais ou menos justa devemos insistir, explicitamente. Vocês estão fazendo isso aí, é um passo importante”

Marcados para morrer no Castelo de Sonhos

No domingo 21 de julho de 2002, o sindicalista pernambucano Bartolomeu Moraes da Silva, de 47 anos, apelidado de Brasília, líder de trabalhadores sem terra das margens da BR-163, foi surpreendido por um grupo de homens armados. Em sessão de tortura em lugar ermo de beira da estrada, no distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira, ele sofreu pancadas nos braços e no estômago, teve as pernas quebradas e depois foi alvejado com 12 tiros na cabeça.

Três anos após a morte do sindicalista, o Incra finalizou o processo de um assentamento com lotes de oito alqueires para 500 famílias, batizado com o apelido do líder assassinado. O processo do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Brasília foi interrompido em 2010 pela Justiça, que aceitou argumento do Ministério Público Federal de que o projeto não respeitava a legislação ambiental. Em meio à interrupção, projetos de obras de melhoria de estradas de acesso foram suspensos e a busca de crédito agrícola tornou-se uma possibilidade distante.

Enquanto a Justiça não analisava o pedido do MP, os homens do governo desapareceram. Uma decisão judicial proibia a entrada do Incra na área. “Se o Incra entrasse, pagava multa”, lembra Cícero do Espírito Santo, de 61 anos, liderança do assentamento. Aos poucos, fazendeiros apareceram para comprar lotes de assentados sem recurso para produzir. As “compras” foram feitas em condições e valores impostos pelos fazendeiros. “Eles chegam e dizem para o assentado: ‘Você tem que vender porque o lote é meu’. E passam a ameaçar”, relata Cícero. O preço de um lote variou de R$ 10 mil a R$ 20 mil.

Depois de três anos de processo na Justiça, Brasília virou um descampado. A legislação que estabelece corte de 20% da vegetação foi ignorada. Estima-se que 90% das terras do assentamento foram desmatadas para comportar os bois dos “invasores”, como as lideranças dos assentados se referem aos donos de mais de dez lotes. Das 365 famílias que ganharam lote do Incra, 220 permaneceram. A lista de mortes diretas na consolidação do assentamento inclui, além de Brasília, Neguinho da Banana, morto em 2007, Moisés, o Serra, Raimundinho e Pescoço Torto, em 2011. Nos últimos anos, essa relação se tornou incompleta, segundo Cícero. “Há muitas mortes indiretas relacionadas ao assentamento, geralmente assassinatos de pessoas sem família, que se recusam a vender terra e acabam incluídas em listas da criminalidade geral”, afirma.

Izabel Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Castelo dos Sonhos, está na lista dos marcados para morrer. Outro que faz parte da relação é Cícero. Ele reclama que esteve em Brasília, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, para relatar ameaças, mas as autoridades não se sensibilizaram. “Fiquei chateado com os direitos humanos. Eu ponho a cara e meu nome não é incluído na lista de testemunhas ameaçadas.”

No passado, uma disputa entre Rambo e Onça Branca

Castelo de Sonhos, um distrito de Altamira, no Pará, a 1.100 quilômetros da sede do município, tem uma história digna dos povoados lendários da Amazônia. O chefe de garimpo Onça Branca – nome do gaúcho brizolista Leo Reck – decidiu abrir uma cidade na selva para abrigar homens e mulheres que chegavam. Batizou o lugar com o título da música do sertanejo Walter Basso que animava os garimpeiros: “Do meu castelo de sonhos você é a rainha/ Do céu sem estrela você vive a bailar/ Eu te amo meu bem mais que a minha vida/ Só não posso viver sem o teu olhar”. Logo apareceu um rival, o mineiro Márcio Martins, que tomou à força a frente de extração.

De família de agricultores simpatizantes de Leonel Brizola em Carazinho, no Rio Grande do Sul, Leo Reck age com voz mansa. Sabe negociar melhor com os homens da lei.

Márcio logo seria procurado pela polícia. Numa invasão de garimpo na região, ele ganhou o apelido de Rambo ao descer de helicóptero na lavra e executar com tiros na cabeça seis pistoleiros de um grupo adversário. Era vingança pela morte de um amigo. Márcio também entrou armado em Castelo de Sonhos com seu bando. Procurou adversários em cada esquina e casa. A mulher de Onça Branca, Irene, chegou a ser levada por Márcio e seus pistoleiros pelas ruas do povoado para indicar o cofre do marido. Onça Branca não estava.

Em 1992, a Polícia Militar do Pará cercou um sítio onde Márcio estava. Ele se escondeu atrás de uma parede falsa da casa. Após 24 horas, um irmão dele levou os agentes até o local do esconderijo. Quando chamou por Márcio, ele saiu da casa. Leo Reck chegou horas depois. “Simularam que o Márcio reagiu. Ele foi executado”, relata Reck. Márcio virou lenda, dessas que não morrem. “Eu vi o corpo, que foi embalsamado aqui mesmo e levado para Goiânia”, conta. “As tripas eu levei para o cemitério.”

Depois de servir ao Exército em Foz do Iguaçu, Leo Reck se casou com Irene e foi para Mato Grosso. Em 1974, chegou ao canteiro das obras da BR-163. Fixou-se a poucos quilômetros da Serra do Cachimbo, no Pará. Ali montou um pequeno comércio e passou a investir em garimpo. Numa terra inóspita, pôs em prática, em homens e mulheres, tudo o que aprendeu de veterinária, por meio de um curso a distância. Tornou-se o senhor da vida e da morte em Castelo de Sonhos. Passou a fazer partos e extrair balas nos corpos dos que travavam guerras nos garimpos e margens da estrada. “Nunca perdi uma vida”, conta.

A mudança na legislação que tornou mais difícil a criação de municípios pegou Leo Reck de surpresa. Castelo de Sonhos continuou a ser distrito de Altamira, distante de sua sede por quase a mesma distância que separa Brasília do mar. Cerca de 15 mil moradores vivem no lugar. A lama, no inverno, e a poeira, no verão, trazem problemas de saúde e dificultam os deslocamentos. As ruas largas não têm calçamento e crateras desafiam motoristas.

Leo Reck é o homem mais rico de Castelo de Sonhos. As Organizações Reck negociam lotes, sítios e fazendas. Em seu escritório, o empresário guarda um porta-retrato com a fotografia de Márcio. “Nunca consegui ter raiva dele”, afirma. Também mantém uma vitrola e o disco LP de Walter Basso com a música que inspirou o nome do povoado. Na conversa, ele diz que o futuro de Castelo de Sonhos deve ser a agricultura – a soja já passou pela Serra do Cachimbo e está em volta do distrito. Aos 80 anos, não esconde a vontade de seguir o mesmo caminho em direção a Santarém. “Não sei se devo dizer, mas às vezes tenho vontade de abrir outra cidade mais adiante”, conta. Difícil será escolher outro título de música de sentido tão contrário ao lugar.