Luciana Garbin

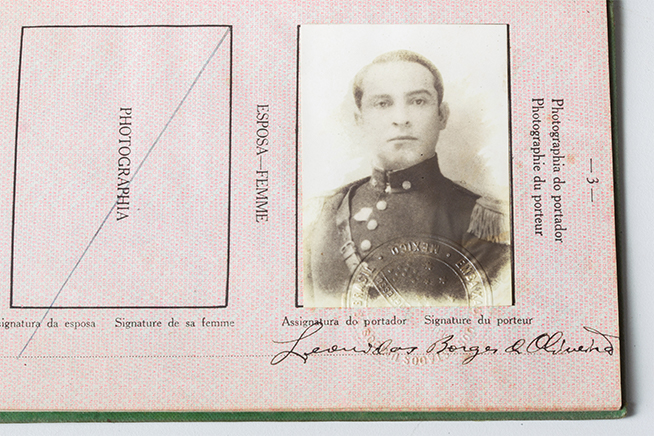

LEÔNIDAS BORGES DE OLIVEIRA

Fogo destruiu documentos do comandante da expedição

Toda manhã de domingo era o mesmo ritual. Leônidas Borges de Oliveira, cônsul do Brasil em Santa Cruz de la Sierra, esquentava a água da banheira de casa com uma resistência, jogava sais de banho e passava horas ali imerso, lendo as notícias do dia, fumando charutos, fazendo a barba. Depois, tomava um banho de ducha e só encontrava a família para almoçar por volta das 13 ou 14 horas.

Toda manhã de domingo era o mesmo ritual. Leônidas Borges de Oliveira, cônsul do Brasil em Santa Cruz de la Sierra, esquentava a água da banheira de casa com uma resistência, jogava sais de banho e passava horas ali imerso, lendo as notícias do dia, fumando charutos, fazendo a barba. Depois, tomava um banho de ducha e só encontrava a família para almoçar por volta das 13 ou 14 horas.

Num quarto próximo, um armário de madeira vivia trancado. Nele, Oliveira guardava suas fardas militares, o quepe, uma espada, a foto de um desfile militar de 7 de Setembro e todos os registros da expedição pela Carretera Panamericana, à qual dedicou dez anos de sua vida.

Ele e a família moravam no próprio prédio do consulado brasileiro em Santa Cruz. No térreo, havia três salas destinadas aos serviços diplomáticos. Já a residência funcionava na parte de cima.

“O consulado era muito movimentado”, lembra o médico Erland de Oliveira Gonzales, de 66 anos, filho de Oliveira. “Por lá passavam embaixador, embaixatriz, agregado militar, agregado cultural. Além de gente que ia solicitar visto ou procurar informações sobre o convênio cultural Brasil-Bolívia. O Brasil representava uma potência na região e meu pai era o Brasil em Santa Cruz.”

Nascido em 25 de abril de 1903, numa tradicional família de Descalvado, Leônidas Borges de Oliveira serviu o Exército em Santa Catarina, Pernambuco e Rio de Janeiro. Descobriu os ideais do Pan-Americanismo em 1925, quando era primeiro-tenente, e passou a elaborar o projeto da futura expedição. Durante a viagem, conheceu no México Maria Buenaventura Gonzáles, com quem se casou e teve dois filhos – Erland e Margot de Oliveira Gonzáles. Depois de voltar ao Brasil, foi nomeado pelo então presidente Getúlio Vargas cônsul privativo do Brasil na Bolívia, onde permaneceu por mais de 20 anos. Morreu em 31 de março de 1965, aos 61 anos. Seu corpo foi transladado ao Brasil e sepultado em São Paulo.

Gonzales conta que Oliveira não costumava falar muito sobre seus dez anos de aventuras pelas três Américas. “Eu tinha 15 anos quando ele faleceu. Lembro que, quando eu precisava estudar a geografia da América na escola, ele pegava o diário da expedição e me dizia: ‘Você vai ver que está melhor que qualquer livro’. Mas ele não comentava muito comigo e com minha irmã mais nova sobre isso. Para mim, meu pai era o cônsul do Brasil em Santa Cruz. Só depois é que fui descobrindo toda a história dele.”

Mesmo na Bolívia, o cônsul manteve alguns hábitos que adquiriu na época da expedição. “Sexta-feira ele costumava organizar uma pescaria com amigos brasileiros e bolivianos e levava uma malinha com dinamite”, lembra o filho. “Se estava difícil o caminho, ele pegava uma banana de dinamite, acendia com o charuto e atirava para abrir espaço.” Era com dinamite que costumava abrir caminhos da Carretera Panamericana.

Segundo o filho, o expedicionário era uma “pessoa tranquila, negociadora e calma”. “Se eu o vi um pouco nervoso ou falando mais alto, foi quando fiz umas besteirinhas. Era um bon vivant, de bem com a vida.”

Mas o cônsul, lembra Gonzales, evitava falar dos tempos antigos. “Quando ele voltou dos Estados Unidos para o Brasil, parece que ficou decepcionado, amargurado até, pelo fato de a aventura não ter tido toda a repercussão que ele esperava. Então ele não contava, não mostrava. Guardou para si esse trabalho e foi cumprir outra missão. Não compartilhou com ninguém a história e ela caiu no esquecimento.”

O médico lembra que o pai foi reconhecido por todos os países por onde passou e permaneceu vários meses nos Estados Unidos fazendo palestras. “A ideia dele era construir a estrada para unir as três Américas e permitir aos países deslocar seus produtos pelos centros comerciais para que crescessem, prosperassem. Tinha sentido, fundamento, ideologia.”

Oliveira morreu em 1965, aos 61 anos. O filho acha que foi do coração, porque ele era hipertenso. Três anos depois, em 1968, Gonzales veio para o Rio de Janeiro estudar Medicina, a mesma carreira da mãe, Maria Buenaventura Gonzáles, que foi uma das primeiras médicas a se formar na Universidade Nacional do México e era conhecida em Santa Cruz de la Sierra pelos trabalhos sociais.

Ela conheceu Oliveira quando trabalhava no sul do México. Tempos antes, tinha tido um sonho em que a Virgem Maria juntava a mão dela à de um homem que não conhecia. “Um dia, meu pai chegou ao hospital com paludismo, malária, disenteria. Quando ela viu meu pai, reconheceu essa pessoa do sonho.”

Depois que Gonzales deixou Santa Cruz, a mãe, a irmã e o cunhado permaneceram na casa e começaram a presenciar acontecimentos estranhos. Ouviam gritos, móveis sendo arrastados de lá pra cá, luzes apagando sozinhas, principalmente no banheiro predileto de Oliveira. Também era comum ouvirem bater de dentro para fora do armário onde estavam as coisas dele. “Alguns diziam: coronel Leônidas, deje de molestar”, conta Gonzales, rindo. Logo a casa ganhou fama de mal-assombrada. Diziam que o velho comandante não gostava de intrusos.

Numa noite de inverno, um grito mais forte acordou toda a família: quando eles levantaram, não viram ninguém, só um cachorro. “Minha mãe era muito católica, fazia ações sociais e tinha muita ligação com dois bispos. Depois desse grito mais forte, ela contou a eles o que estava acontecendo e eles vieram benzer a casa. Foi então que mandaram pegar o armário dele com tudo o que tinha dentro, colocar no pátio da casa e atear fogo.”

Foram destruídas pelas chamas não só as fardas de Oliveira como todos os registros da expedição, a foto com Getúlio Vargas no Palácio do Catete, o livro com os mapas por onde a estrada passou, as notas sobre os povoados que encontraram, as assinaturas das pessoas que conheceu pelo caminho. Por sorte, só sobrou o diário da viagem, que estava longe dali, na caixa de brinquedos do filho, e anos depois seria entregue ao escritor Beto Braga e ajudaria a começar a resgatar a importância do pai e de seus dois companheiros para a história do Brasil.

A destruição do armário não acabou com os barulhos estranhos. Depois que a família vendeu a casa, o novo dono a alugou para uma empresa de engenharia. Um vigia tomava conta da propriedade. No dia seguinte, pediu demissão. As teclas das máquinas de escrever batiam sozinhas à noite.

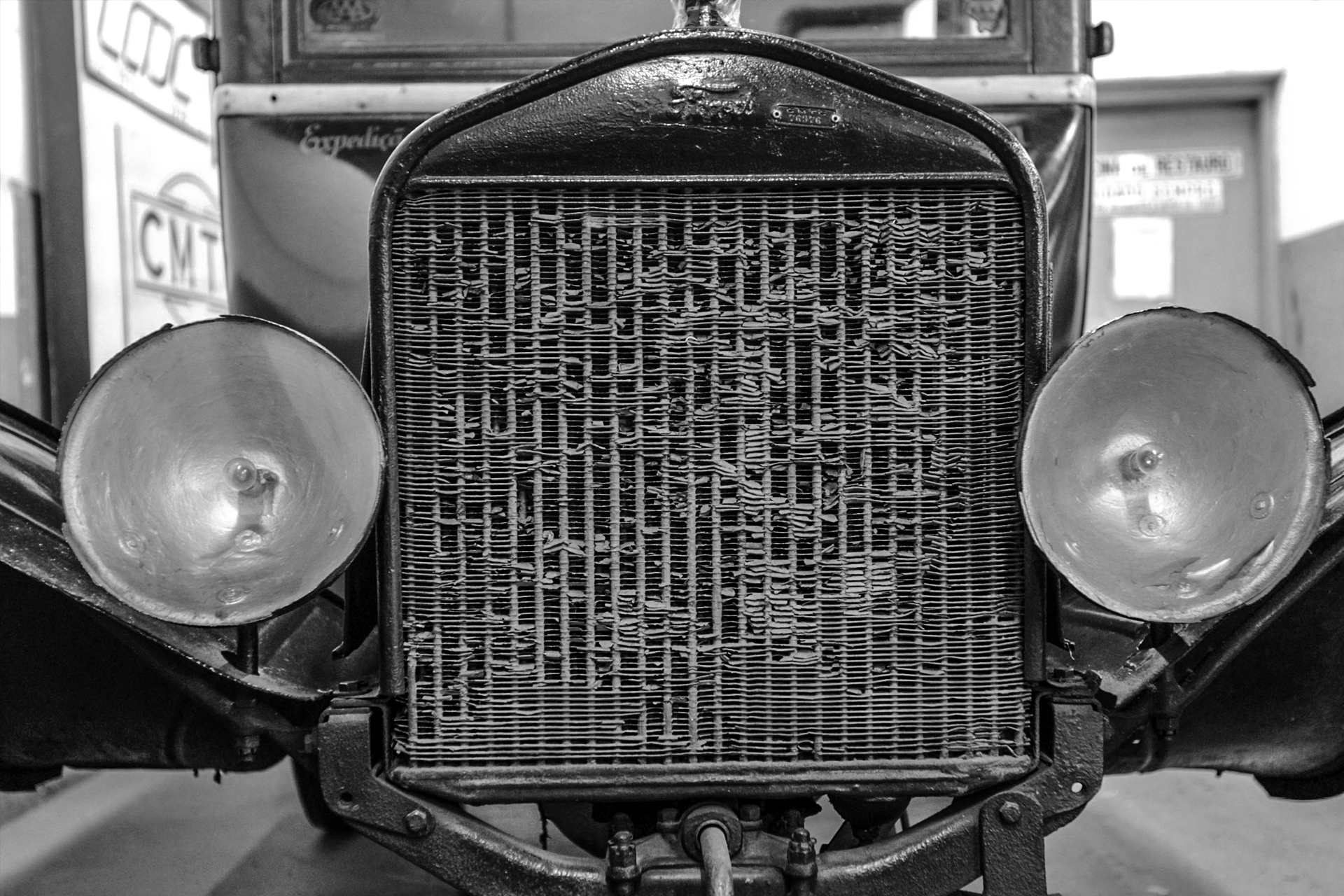

Chefe da expedição recebe condecoração póstuma

No dia 16 de dezembro, sexta-feira, o Diário Oficial da União publicou decreto do presidente Michel Temer concedendo, a título póstumo, a Medalha da Ordem do Mérito Militar para o TC Leônidas Borges de Oliveira, no grau de Oficial. No texto, Oliveira é apresentado como chefe da Expedição Brasileira da Estrada Pan-Americana e cônsul privativo do Brasil na Bolívia. TC significa tenente-coronel. A cerimônia deve ser em Brasília no dia 19 de abril deste ano, Dia do Exército.

Reprodução

Reprodução

O pedido da medalha havia sido feito meses antes pelo escritor Beto Braga, que também está batalhando uma condecoração no Itamaraty. “A Carretera Panamericana é hoje uma realidade. A memória desse feito grandioso precisa ser resgatada e recontada e o trabalho desses intrépidos aventureiros, reconhecido. Eles precisam ser colocados entre os homens que fizeram história no século 20”, diz. “Se eles fossem americanos, teriam uma estátua em cada cidade.”

O escritor planeja doar o acervo que reuniu sobre a expedição a alguma instituição histórica. “Tenho muitos documentos, muitos objetos pessoais e fotos, mas sempre digo que isso não é meu, é do Brasil. Mas ainda não achei o lugar certo para fazer essa doação.”

Na viagem que fez pela Pan-Americana, Braga fez contatos com várias entidades e pessoas ligadas às histórias locais e periodicamente recebe notícias sobre o reconhecimento aos brasileiros. “Os resultados vêm me surpreendendo. Grandes historiadores vinculados às principais universidades estão dando seguimento às pesquisas e autoridades estão assumindo o compromisso de erguer monumentos em homenagem aos brasileiros”, conta ele.

Na Costa Rica, por exemplo, está em estudo a criação de um monumento em homenagem aos três expedicionários brasileiros na capital, São José, desenhado pelo escultor Ángel Lara.

FRANCISCO LOPES DA CRUZ

Enchente acabou com recordações do observador da viagem

Olívia Camargo da Cruz tinha 14 anos na época em que conheceu Francisco Lopes da Cruz, um dos três expedicionários da Estrada Pan-Americana. Estava com a irmã na janela de casa, em Guararema, quando o então chefe de almoxarifado da Companhia de Serviços de Engenharia passou. Trinta e dois anos mais velho do que ela, ele estava na cidade para trabalhar nas obras da Variante do Parateí da Estrada de Ferro Central do Brasil. Os dois começaram a conversar e dias depois ele procurou Mário Paes de Camargo, o pai de Olívia, para pedi-la em namoro.

Olívia Camargo da Cruz tinha 14 anos na época em que conheceu Francisco Lopes da Cruz, um dos três expedicionários da Estrada Pan-Americana. Estava com a irmã na janela de casa, em Guararema, quando o então chefe de almoxarifado da Companhia de Serviços de Engenharia passou. Trinta e dois anos mais velho do que ela, ele estava na cidade para trabalhar nas obras da Variante do Parateí da Estrada de Ferro Central do Brasil. Os dois começaram a conversar e dias depois ele procurou Mário Paes de Camargo, o pai de Olívia, para pedi-la em namoro.

“Ele era um charme, bonitão, muito inteligente e culto, um noivo e tanto”, lembra a senhora que hoje tem 91 anos e vive em Mogi das Cruzes. “Aprendi a dançar com ele.”

Ativa e muito animada, dona Olívia conta que namorou Lopes da Cruz por cinco anos e, após ter de remarcar duas vezes a data do casamento por problemas de saúde na família, os dois finalmente conseguiram se casar e viveram juntos até a morte do observador da Expedição Automobilística Brasileira, há 50 anos.

Nascido em Florianópolis em 2 de fevereiro de 1903, Francisco Lopes da Cruz era oficial da Aeronáutica e foi parar na expedição por seus conhecimentos de Engenharia e de aparelhos de navegação, como sextante e teodolito. Após voltar ao Brasil, passou oito anos trabalhando na Companhia de Serviços de Engenharia, no Rio de Janeiro, e os últimos anos de vida no interior de São Paulo, entre Guararema e Mogi das Cruzes.

Ironicamente, o homem que enfrentou uma década de viagem do Rio aos Estados Unidos morreu em Mogi na véspera do Natal de 1966, um dia depois de ser atropelado pela Kombi de uma granja.

“Foi uma ironia do destino”, resume a filha Leonor Camargo da Cruz Ruiz, de 67 anos. “Meu pai que passou por tantos perigos durante a expedição, foi picado por cobra e ficou anos no meio do mato, foi morrer no meio da cidade, atropelado por um motorista irresponsável, que falam que estava bêbado. Acho que o destino dele era para ser assim, mas ficamos muito abalados. Foi uma etapa muito difícil. Ele era uma pessoa muito alegre.”

Logo depois de se casar, Lopes da Cruz passou oito anos morando no Rio de Janeiro com Olívia. “Foi um tempo maravilhoso. Íamos muito a cinemas, teatros, passeios. Foi lá que nasceu nossa primeira filha, Estela”, lembra a viúva. Além da Companhia de Engenharia, Lopes da Cruz trabalhou na Casa da Borracha, em São Cristóvão, e numa firma de rádios. Por causa de uma doença do pai de Olívia, os dois decidiram viver no interior de São Paulo, primeiro em Guararema e depois em Mogi.

O tema da expedição pelas Américas surgia de vez em quando nas conversas. “Ele contava sobre a viagem, falava de coisas pitorescas nos países, de quando esteve nos EUA e conheceu o presidente Roosevelt”, lembra Olívia. “Também falava sobre os companheiros, dizia que eles passavam muitas dificuldades, mas quando chegavam aos países era aquela festa.”

Um dos casos mais curiosos foi quando o observador da expedição caiu numa tribo de índios no Equador. “Ele contava que foi obrigado a casar com uma índia e ela era virgem”, diverte-se Olívia. E se ela ficou com ciúme? “Não. Eu nem tinha nascido nessa época.”

Diferentemente de Estela, Leonor já nasceu no interior de São Paulo. Simpática e sorridente, ela lembra que todo mundo em Mogi sempre achou que as fantásticas histórias contadas por Lopes da Cruz tinham uma parte de invenção. “Como eu, muita gente achava que era mentira. Meu pai era muito brincalhão e contava as histórias no armazém, no açougue, na padaria. O pessoal não acreditava muito. A gente mesmo pensava: será que é verdade? Que ele viveu tudo isso mesmo? Ninguém tinha ideia da grandiosidade do que ele viveu. Por falta de interesse, nunca fomos atrás. Só depois é que descobrimos mais detalhes e ficamos encantados.”

Chamado de “capitão” pelos amigos, Lopes da Cruz terminou a vida trabalhando como vigia em Mogi. “Quando veio do Rio de Janeiro, meu pai já tinha uma certa idade, sofria com dores no joelho e foi difícil arrumar emprego. Naquela época não tinha nada em Guararema e o que ele conseguiu achar de serviço foi de guarda-noturno.”

Em 23 de dezembro de 1966, ele estava de folga em casa, mas resolveu fazer uma ronda de prevenção para checar se estava tudo em ordem nas lojas e casas que tomava conta. Ao atravessar a Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, foi atropelado pela Kombi. Chegou a ser socorrido, mas faleceu um dia depois.

Sem reservas e com aluguel para pagar e duas filhas para sustentar, Olívia, que nunca tinha trabalhado, ficou desamparada. Para sobreviver, começou a andar pela cidade vendendo cosméticos e enxovais com catálogos. As filhas anteciparam a entrada no mercado de trabalho. “Eu tinha de 12 para 13 anos e comecei numa relojoaria. Estudava de manhã e trabalhava à tarde. Fiquei lá oito anos e depois fui para uma loja de roupa masculina, onde estou há 35 anos”, lembra Leonor. “Hoje não temos luxo, mas temos nosso apartamento, mamãe está muito bem de saúde.”

Viúva há 50 anos, Olívia não quis casar de novo. Além das duas filhas, tem quatro netos, sete bisnetos e três trinetos. Com uma memória invejável, gosta de ler jornais, fazer exercícios físicos e participar de programas de rádio. Otimista, só lamenta ter perdido fotos de seu casamento e da expedição do marido numa enchente há alguns anos. “Nós mudamos para uma casa na Rua Ipiranga, em Mogi, e eu não sabia que ali dava enchente. Quando descobrimos, estava com água até o joelho. Nós tínhamos fotos tão bonitas, mas perdemos tudo nessa enchente.”

MÁRIO FAVA

Mecânico ganha museu com seu nome no interior paulista

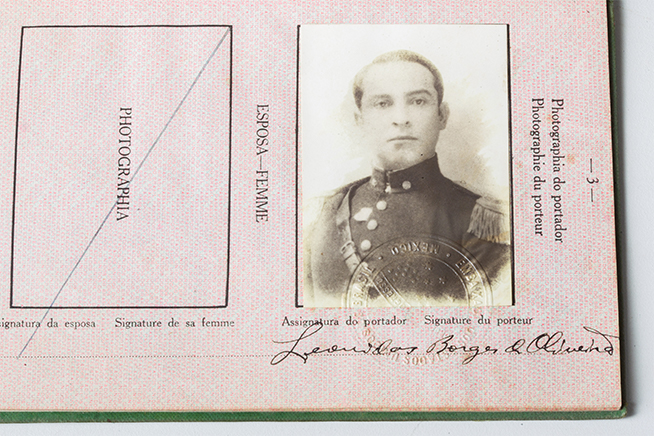

Uma revista com o inventor Thomas Edison na capa foi o que fez o jovem Giuseppe Mário Fava querer ir para os Estados Unidos há quase um século. E a decidir, aos 21 anos, juntar-se à expedição automobilística, em junho de 1928. Quando Leônidas Borges de Oliveira e Francisco Lopes da Cruz lhe contaram que o plano era chegar até Nova York, o paulista de Bariri apaixonado por mecânica e eletricidade não teve dúvidas: juntou suas roupas e as poucas ferramentas que tinha e se apresentou como o mecânico da aventura.

Uma revista com o inventor Thomas Edison na capa foi o que fez o jovem Giuseppe Mário Fava querer ir para os Estados Unidos há quase um século. E a decidir, aos 21 anos, juntar-se à expedição automobilística, em junho de 1928. Quando Leônidas Borges de Oliveira e Francisco Lopes da Cruz lhe contaram que o plano era chegar até Nova York, o paulista de Bariri apaixonado por mecânica e eletricidade não teve dúvidas: juntou suas roupas e as poucas ferramentas que tinha e se apresentou como o mecânico da aventura.

“Acredito que nem ele sabia, no início da viagem, a dimensão que teria seu feito. Esta é uma história que deve ser conhecida, reconhecida e lembrada por todo o Brasil, a América e, principalmente, pelos baririenses”, diz Dinorá de Azevedo Lima Musegante, diretora de Educação, Cultura e Esporte da Prefeitura Municipal de Bariri, município na região de Jaú, a 330 quilômetros de São Paulo.

A cidade natal do mecânico filho de imigrantes italianos abriu em 13 de dezembro de 2008 o Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava, reinaugurado em 15 de junho de 2016, após uma reforma. Segundo Dinorá, o espaço promove exposições, palestras, cursos, espetáculos de teatro, dança e música, além de exibição de filmes, formaturas e outros eventos.

O acervo é restrito. “Temos algumas fotos e cópias de cartas da expedição que foram impressas e organizadas numa exposição aberta à população. Mário Fava é um herói baririense e brasileiro, cujo feito é de grande importância para todo o continente americano”, explica a diretora. Para a ex-prefeita Deolinda Marino, é preciso que cada baririense conheça a história de Fava e reconheça, com orgulho, sua contribuição para os povos das três Américas. “Foi uma história de coragem, ousadia e perseverança, em busca de um ideal.”

Até dar nome ao centro cultural, porém, o mecânico era um ilustre desconhecido na cidade. Além de ter saído jovem dali e passado dez anos na viagem do Rio de Janeiro a Nova York, depois de voltar ao Brasil ele retornou pouco à terra natal.

“Ele voltou a Bariri em junho de 1939 para visitar a família e depois sumiu pelo interior do Brasil”, conta o escritor e engenheiro civil Osni Ferrari, autor do livro Eu Não Sabia Que Era Tão Longe (City Gráfica, 2011, 270 páginas), que resgata a epopeia americana.

Nascido em Bariri, Ferrari conta que seu interesse pela história surgiu no começo de 2006, quando, assistindo a uma reportagem do Jornal Nacional, na TV Globo, ouviu o nome de sua cidade natal num trecho da Sinfonia do Rio de Janeiro de São Sebastião, de Francis Hime, Geraldo Carneiro e Paulo Cesar Pinheiro. Descobriu que se referia à rua do campo do time do Olaria e que o nome havia sido dado pelo presidente Getúlio Vargas em homenagem a um baririense que havia feito uma viagem histórica muitas décadas atrás.

O escritor-engenheiro lembra que um amigo professor de história já havia lhe falado sobre a aventura, mas teve dificuldade em encontrar mais informações. Até que, pela internet, chegou até o também escritor Beto Braga, que lhe deu mais detalhes sobre Fava e os outros expedicionários.

Em seu livro, inspirado no filme Titanic, Ferrari mistura registros históricos a diálogos de ficção. Hoje morador de Hortolândia, também no interior paulista, ele conta que mantém forte ligação com Bariri e já deu várias palestras sobre Fava em escolas da cidade. “Para que a história de Mário Fava não morra de novo, é preciso contá-la às crianças”, ensina. Ferrari também planeja fazer uma segunda edição do livro com detalhes sobre a construção da estrada.

Ele ressalta, no entanto, que a história daquele que ficou conhecido como o “intrépido mecânico” por seus conhecimentos, habilidades e criatividade para se safar de dificuldades foi além da Expedição Pan-Americana. “Ele foi um aventureiro que participou da construção de Brasília. Braço direito do engenheiro Bernardo Sayão, ligou o trator que simbolicamente deu início à terraplenagem da construção da nova capital do Brasil. Também ajudou a fazer a Estrada Belém-Brasília e a fundar cidades no interior de Goiás, como Ceres. Anos mais tarde, montou uma empresa de recauchutagem de pneus em Paranavaí, no norte do Paraná.” O Estado procurou o Arquivo Público do Distrito Federal, mas lá não existem registros sobre a passagem de Mario Fava pela região.

Quando Beto Braga o encontrou, em março de 1998, Fava havia arrendado a empresa e vivia de uma pequena renda. Morava com o irmão em uma casa boa, mas pobre de mobília. Morreu dois anos depois., em 10 de janeiro de 2000, durante uma visita a parentes do Rio de Janeiro “Muita gente achava que Mário Fava era um velho louco pelas histórias que contava”, lembra Braga. “Disse numa ocasião a seu médico que tinha conhecido o presidente americano Franklin Roosevelt e ele não acreditou. Ninguém acreditava.”