Bombas não combinam com biodiversidade; ainda mais numa ilha isolada, cheia de espécies raras e ameaçadas de extinção. Essa foi a lógica que lastreou, durante quase três décadas, a campanha pelo fim dos exercícios de guerra da Marinha e transformação do Arquipélago dos Alcatrazes em parque nacional, naquela que viria a ser uma das mais longas e emblemáticas batalhas do ambientalismo brasileiro.

“Desde o início, nossa estratégia foi mostrar a importância científica do lugar”, diz o fotógrafo Roberto Bandeira, um dos fundadores do Projeto Alcatrazes, iniciativa da Sociedade de Defesa do Litoral Brasileiro (SDLB), que organizou mais de 40 expedições ao arquipélago entre o fim da década de 1980 e o início dos anos 2000. “A gente sabia que, para brigar com a Marinha, precisava ir além do oba-oba ambientalista.”

A primeira viagem foi em 1989, três anos após o fim da ditadura militar. O projeto garimpava apoios para organizar as expedições, convidava cientistas a embarcar e dava o suporte necessário para o trabalho deles no campo. A estratégia era combater as bombas com geração de conhecimento, já que pouco se sabia sobre o arquipélago até então. A última expedição científica de que se tinha registro lá era de 1920, organizada pelo Museu Paulista.

“A colaboração dos cientistas foi fundamental para que a gente compreendesse Alcatrazes e fortificasse o contraste da relevância ambiental com a destruição”, conta o coordenador do projeto e figura mais emblemática de Alcatrazes, o biólogo Fausto Pires de Campos, um sujeito grande, barbudo e apaixonado por orquídeas. Não demorou para surgirem as primeiras descobertas: bichos e plantas nunca antes vistos no Sudeste, alguns totalmente novos para a ciência e outros, que só existiam em Alcatrazes.

Centenas de pesquisadores, de diversas instituições governamentais e acadêmicas, participaram das expedições. “O Fausto viu que tinha que ocupar Alcatrazes pacificamente; que o jeito de afastar os bombardeios era com ciência”, diz o biólogo Rodrigo Leão Moura, um dos pioneiros da pesquisa marinha no arquipélago, hoje na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Outro ponto importante, segundo ele, foi envolver a imprensa, levando jornalistas nas expedições e produzindo material fotográfico de qualidade para divulgação.

A estratégia funcionou. Em novembro de 1990, a Marinha assinou um acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, para fazer um estudo sobre os impactos dos exercícios de tiro no arquipélago. “Se a comunidade científica provar que devemos sair do arquipélago nós abandonaremos a área”, disse, à época, o ministro da Marinha, almirante Mário César Flores, segundo reportagem do Jornal da Tarde.

O estudo foi feito e comprovou que os bombardeios tinham um grande impacto sobre a região do Saco do Funil, a enseada que se forma entre os braços do “Y”, na parte norte da ilha principal. Apesar da munição não ser explosiva, o impacto dos projéteis abria crateras na ilha, afugentava a fauna local e criava o risco de incêndios. Mas a Marinha não deixou a área. Os bombardeios só foram interrompidos entre 1991 e 1998, por força de uma liminar.

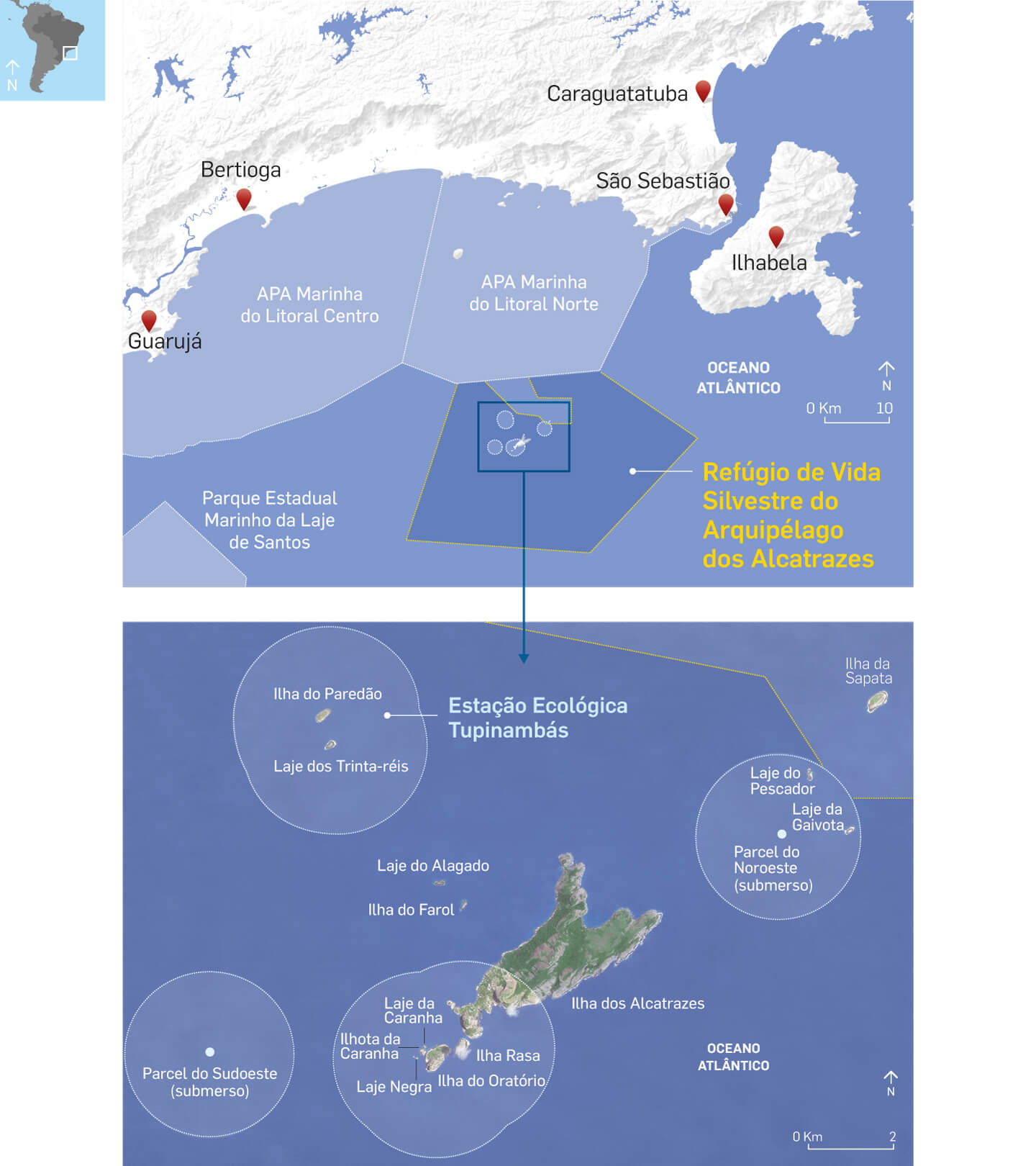

Uma unidade de conservação federal já existia no arquipélago desde 1987, a Estação Ecológica Tupinambás; mas era um “parque de papel”, sem funcionários e sem embarcação, que só cobria uma ponta da ilha principal e não tinha influência sobre as atividades da Marinha.

Relação difícil

A relação com os militares era complicada. A Marinha autorizava (e supervisionava) as expedições, mas não abria mão de usar Alcatrazes como alvo para seus exercícios de guerra. A justificativa era — e continua sendo — de que eles eram essenciais para o treinamento das tropas e alinhamento dos canhões da esquadra, e que o arquipélago era o único lugar viável para se fazer isso.

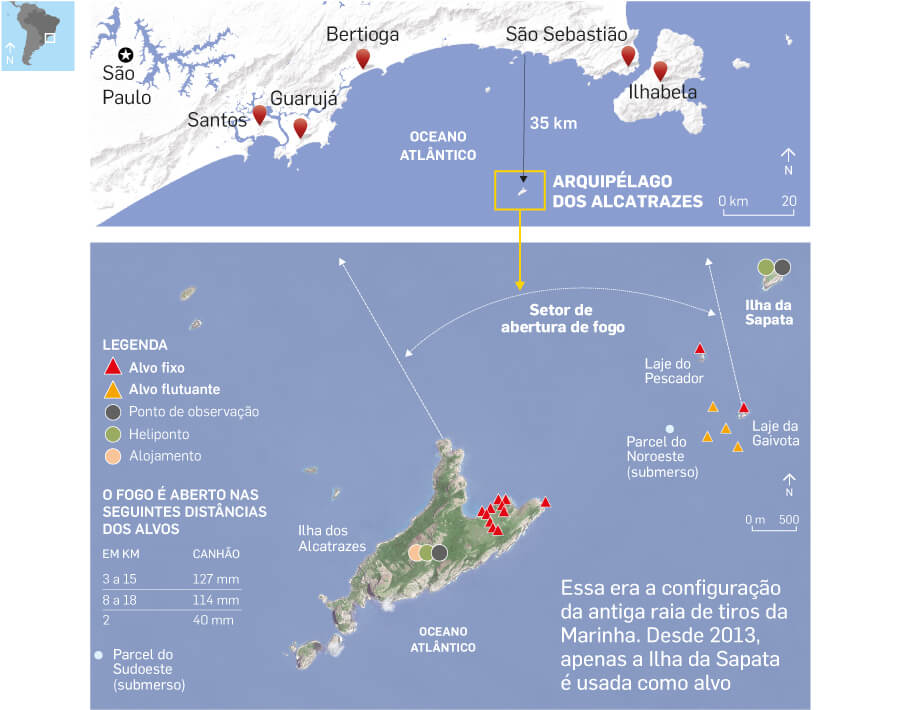

“A Raia de Alcatrazes é a única no nosso território que reúne condições para a Força Naval manter a sua preparação, tendo sido analisadas todas as alternativas de métodos e munições”, disse ao Estado, em entrevista por email, o contra-almirante Flávio Augusto Viana Rocha, diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha. Os tiros eram disparados a vários quilômetros de distância, contra alvos pintados em rochas no entorno do Saco do Funil e na Ilha da Sapata, uma formação menor, ao norte da ilha principal.

Até a década de 1980, segundo Rocha, a Marinha utilizava uma raia de tiro em Porto Rico, no Caribe. “O deslocamento desses navios para Porto Rico representava um custo elevado e motivou um estudo para verificar a adequabilidade de se realizar esses exercícios em uma ilha do nosso litoral”, disse. “Dos estudos realizados, verificou-se que apenas três ilhas reuniam as condições para instalar uma raia de tiro: a Ilha de Fernando de Noronha, Abrolhos e Alcatrazes. Das três, a escolha foi de Alcatrazes, por ser desabitada, próxima à sede da Esquadra (no Rio de Janeiro) e pelo menor impacto ambiental.”

O conflito esquentou em dezembro de 2004, quando um incêndio, ocorrido durante um exercício de tiro, consumiu cerca de 20 hectares da ilha. O fogo chegou próximo de uma área do Saco do Funil que é o único hábitat conhecido de uma rã endêmica de Alcatrazes e criticamente ameaçada de extinção, a Cycloramphus faustoi, que na época nem havia sido descrita ainda pelos cientistas — o nome da espécie, publicado em 2007, é uma homenagem a Fausto Pires de Campos.

A proposta de criação do Parque Nacional Marinho dos Alcatrazes, apresentada ao Congresso em 1990, pelo então deputado federal Fabio Feldmann, ganhou novo fôlego com o incêndio; mas ainda demoraria oito anos para os militares consentirem. Em junho de 2013, a Marinha anunciou oficialmente que deixaria de atirar na ilha principal e que não se opunha mais à criação do parque, desde que a Ilha da Sapata fosse mantida fora da unidade, para continuar servindo aos treinamentos.

Foi mais ou menos o que aconteceu. Em 2 de agosto deste ano, foi publicado o decreto que transforma Alcatrazes em uma área de proteção integral. A Ilha da Sapata ficou de fora, como combinado; só que em vez de Parque Nacional Marinho, o arquipélago virou Refúgio de Vida Silvestre.

Mudança de categoria

Articulada a portas fechadas em Brasília, a mudança foi encarada com desconfiança pela sociedade. Refúgio de Vida Silvestre (RVS) é uma categoria mais restritiva em termos de uso público, e temia-se que a visitação fosse proibida — o que acabou não acontecendo, mas deixou um gosto amargo na boca de muita gente.

“Ficamos contentes e descontentes ao mesmo tempo”, diz o biólogo, fotógrafo, mergulhador e ativista ambiental Wilson Langeani Filho, outro membro do chamado “núcleo duro” do Projeto Alcatrazes. “Claro que criar uma unidade de conservação é um passo importante, mas até agora não entendemos o porquê dessa mudança intempestiva de categoria, sendo que os atributos do arquipélago são todos claramente de Parque Nacional.”

“Alguém aqui em Brasília achou por bem que, em vez de Parque Nacional, Alcatrazes deveria ser Refúgio de Vida Silvestre”, contemporiza o atual secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, José Pedro de Oliveira Costa, o Zé Pedro, um ambientalista das antigas, há muito envolvido com a conservação da Mata Atlântica paulista — da qual as ilhas fazem parte. “Todo mundo queria que fosse parque, e isso foi uma decepção; mas a oportunidade para criar a unidade estava posta e não tinha como deixar passar”, justifica. O decreto foi assinado pelos ministros do Meio Ambiente, José Sarney Filho, e da Defesa, Raul Jungmann, mostrando que a tutela do arquipélago será compartilhada.

A prática de tiros está definitivamente afastada da ilha principal, mas continuará na Ilha da Sapata. “Não é o ideal, mas certamente estamos numa situação bem melhor agora”, avalia Zé Pedro.

Apesar de pequena (4 hectares), a Sapata também abriga um ninhal de aves marinhas. Segundo a Marinha, um grupo de trabalho interministerial foi criado para avaliar o impacto dos exercícios de tiro na ilha. “Os estudos do GT-Sapata concluíram que a utilização da Ilha da Sapata, acrescida de medidas já implementadas, como a utilização de granadas inertes e a limitação no número de exercícios realizados, seria a solução para não causar prejuízos ao ecossistema local”, afirma o contra-almirante Rocha. Desde 2014, os exercícios são realizados uma vez por ano. O último foi em janeiro deste ano.

Visitação

O turismo em Alcatrazes será orientado pelo plano de manejo da unidade, cujo rascunho técnico já está praticamente pronto e deverá ser encaminhado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para análise no início do ano. “A visitação pública sempre foi a maior demanda social para essa área, e estamos trabalhando para atender a essa demanda o mais rápido possível”, diz a analista ambiental Kelen Leite, que já era chefe da Estação Ecológica Tupinambás e agora administrará também o Refúgio de Alcatrazes. Um núcleo de gestão integrada foi criado para cuidar das duas unidades, que terão um plano de manejo compartilhado.

Em entrevista exclusiva ao Estado, o oceanógrafo e presidente do ICMBio, Ricardo Soavinski, assumiu o compromisso de ter o plano de manejo aprovado ainda no primeiro semestre de 2017. “No mais tardar, no aniversário de um ano da criação do Refúgio (2 de agosto), esperamos poder abri-lo formalmente para visitação pública”, disse. “Temos condições de fazer, e vamos fazer. É prioridade absoluta.”

A proposta técnica inicial, encaminhada ao conselho consultivo da unidade, é que as atividades de visitação sejam restritas ao ambiente marinho, como passeios de barco e mergulhos contemplativos, por conta da sensibilidade dos ambientes terrestres e da dificuldade logística de desembarcar nas ilhas. O terreno é hostil, e não há praias ou outros pontos favoráveis à atracação. O único jeito de entrar e sair de Alcatrazes é à nado ou saltando de botes sobre rochas íngremes e escorregadias — uma da razões pela qual o arquipélago se manteve tão preservado. Sem falar, é claro, que a ilha principal é cheia de cobras e outras espécies em risco de extinção, que são uma ameaça para o homem, mas também ameaçadas por ele.

“Não seria seguro para desembarcar, nem seria um passeio tão agradável. Precisaria haver uma intervenção muito grande na ilha, e sendo um ambiente sensível, isso seria mais prejudicial do que benéfico”, diz o analista ambiental Alexandre Gomes da Costa, coordenador de proteção da unidade.

Segurança

O maior desafio de implementação será a fiscalização. Além da mudança inesperada de categoria, o Refúgio de Vida Silvestre é cinco vezes maior do que o previsto para o Parque Nacional, e quase 30 vezes maior do que a Estação Ecológica Tupinambás. O perímetro, de 673 quilômetros quadrados, corresponde exatamente ao da antiga Área Delta, de jurisdição da Marinha.

“O critério para criar o refúgio foi militar, não foi ambiental”, critica Fausto Campos, do Projeto Alcatrazes. “Não tem justificativa técnica para essa ampliação.” Ele teme que a extensão da área inviabilize a implementação da unidade. “Hoje o ICMBio tem um grande problema, porque cuidar dessa imensidão de mar requer um aporte de recursos muito grande. Vai precisar ter um belíssimo barco e ter presença no mar; senão é mais uma unidade de conservação que está no papel, mas não se efetiva no mar.”

Kelen reconhece as dificuldades. Além de patrulhar as águas internas do arquipélago, a equipe — de oito pessoas e um bote — agora tem de fiscalizar também a pesca industrial em uma grande área de mar aberto, envolvendo embarcações, distâncias, profundidades, custos e dificuldades logísticas muito maiores. “É uma nova demanda, para a qual não estamos preparados ainda.”

Na Estação Ecológica, a fiscalização já era difícil. A unidade foi criada “no papel” em 1987, mas só comprou sua primeira embarcação em 2011, quando Kelen virou gestora — um bote inflável de 8 metros. A meta agora é comprar um barco maior, com capacidade de pernoite, para funcionar como uma base flutuante no arquipélago. “O bote não pode pernoitar no mar, o que limita bastante nosso trabalho”, explica Kelen. Além de ser uma operação cara: cada saída do bote custa cerca de R$ 800.

Diante da atual crise econômica, que esvaziou as contas do ICMBio, ela não nutre esperanças de um aumento orçamentário em 2017. “Mas o plano de manejo abre possibilidades para captação de recursos externos”, completa Kelen, que já negocia parcerias com organizações não-governamentais. Aos 34 anos, ela é tida como hábil interlocutora e creditada por muitos como responsável pela dissolução dos impasses com a Marinha e o governo federal, que resultaram na criação do Refúgio.

A velha-guarda do Projeto Alcatrazes aplaude, mas não desiste do tão sonhado Parque Nacional. “A luta continua, meu velho, numa boa”, diz Campos, aos 70 anos, numa conversa embarcada ao largo de Alcatrazes. “Na essência, o conflito da destruição está resolvido, mas acho que a sociedade litorânea de São Paulo merece um parque nacional marinho.”