Rota 66, a confissão

Justiça decidiu: o sargento José, o cabo Roberto e os soldados Antonio, Claudio e Francisco são inocentes. Foram julgados em 1982, na 1.ª Auditoria do Tribunal de Justiça Militar (TJM), por quatro oficiais da PM e um juiz auditor. Onze anos depois, o veredicto transitou em julgado na 2.ª instância do TJM. Chegava ao fim uma briga judicial de quase 20 anos entre a defesa e a acusação. Para a Justiça, os militares eram inocentes, agiram no estrito cumprimento do dever legal e apenas se defenderam de uma agressão injusta praticada pelos três jovens, os criminosos dessa história. “O que aconteceu foi um carro com três caras abonados. Foram perseguidos pela Rota. Não pararam. De acordo com os policiais, eles atiraram e houve revide, né? E os três acabaram morrendo. Eram pessoas influentes”, assim resumiu a história o vereador Roberval Conte Lopes (PTB). Na época dos fatos, Conte era tenente da Rota. Não estava de trabalho naquele dia, mas conheceu todos os PMs envolvidos. Segundo ele, Roberto sempre “foi um cara tranquilo, de poucas palavras”. “Pintor, artista e não gostava de bandido.” Quarenta anos depois, o ex-oficial da Rota ocupa um gabinete no mesmo prédio que seu antigo chefe, o coronel Erasmo Dias, ocupava em 2004, quando resolveu contar o que sabia sobre o caso. Conte tem em seu gabinete lembranças daqueles tempos, como a foto da companhia da Rota formada no pátio do 1.º Batalhão de Choque, ou simplesmente Batalhão Tobias de Aguiar. A braçadeira e a boina preta característica da tropa motorizada estão na foto que ilustra a capa de seu livro: Matar ou Morrer, uma resposta ao Rota 66 de Barcellos. “Nós fomos tachados de assassinos. A gente fazia as coisas por fazer, éramos nós que fazíamos. Não tinha tiroteio. Éramos nós que montávamos tudo. E de lá para cá piorou tudo. Os bandidos tomaram conta de São Paulo. A gente era caçador de bandido: a gente protegia a população”, explica Conte. O homem que se elegeu deputado estadual pela primeira vez em 1986 e se manteve no parlamento até 2010 tem certeza de que, apesar de tantas polêmicas, a imagem da Rota é excelente. “A 66 foi uma ocorrência de viatura da Rota que foi absolvida. Foram todos absolvidos e foi uma ocorrência isolada da Rota.”

Conte Lopes (PTB)

em seu gabinete na Câmara

O que aconteceu foi um carro com três caras abonados. Foram perseguidos pela Rota. Não pararam. De acordo com os policiais, eles atiraram e houve revide, né? E os três acabaram morrendo. Eram pessoas influentes.

Celso Vendramini,

defensor de policiais

Mas o que aconteceu naquele dia? No caminho da busca por uma resposta está o advogado Celso Vendramini. O homem não é um advogado comum: tem em seu currículo a absolvição de mais de uma centena de policiais acusados de assassinatos em São Paulo. É um advogado que acredita que um golpe bolivariano está em marcha no País. E culpa Dilma e Lula pelo "futuro comunista que nos aguarda". Era 30 de março, quando esse homem forte, de voz grave e olhar sério, chegou ao plenário do 3.º Tribunal do Júri para defender quatro policiais do Tático Móvel que se haviam envolvido em um crime brutal: o assassinato de dois rapazes, cujos corpos foram jogados em lugares diferentes da zona sul de São Paulo, um deles carbonizado. Vendramini brigou com o promotor, falou alto, contestou testemunhas da Corregedoria da PM e, ao término do segundo dia de júri, saiu com seus clientes pela porta da frente do tribunal: todos absolvidos. “Só defendo quem se envolve em crime contra a vida. Não defendo bandido. Aqui no tribunal do júri eu não peço só a absolvição, mas também uma condenação justa, entende?”, disse. Com experiência no policiamento – ele trabalhou na Rota com o capitão Conte - e no júri, Vendramini tem uma explicação para muitos dos erros cometidos por policiais: “Você tem de ser juiz, promotor e advogado ao mesmo tempo. Você tem de agir em questão de segundos e em questão de segundos você está correndo o risco até de cometer um erro”.

Naquela madrugada de 23 de abril de 1975, a equipe 13 da Rota estava patrulhando uma rua nos Jardins quando passou pelo número 46 da Rua João Clemente. Havia três vultos em torno do Puma de Veras, que os três conheciam do Club Paulistano. Pancho, Gugu e Chiquinho tentavam desparafusar o toca-fitas do carro. A Veraneio C-14 da Rota passou, deu marcha a ré. Os rapazes perceberam. Correram, pularam o muro da garagem de Veras e entraram no Fusca azul. Quando a C-14 da Rota parou ao lado e alguém gritou ‘polícia, mão na cabeça’, Chiquinho ligou o Fusca e arrancou. Começava a perseguição. Os policiais avisaram o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Pensavam que se tratava de um carro roubado. A perseguição passou pela Rua Maestro Chiafarelli, cruzou a Avenida Brasil, entrou na Avenida 9 de Julho e ali a Rota 13 perdeu de vista o Fusca. Mas uma outra equipe avistou os rapazes, que furaram um bloqueio dos policiais: era a Rota 66.

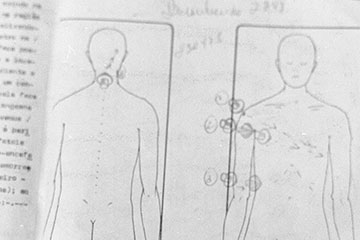

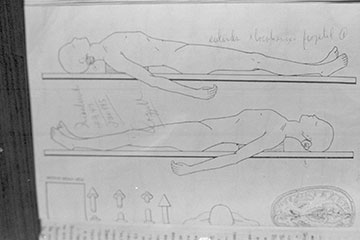

Os policiais José e Roberto se colocaram para fora da viatura e despejaram as balas de suas submetralhadoras na direção dos fugitivos. O Fusca ficou crivado de balas – os tiros que os militares disseram ter sido disparados contra a viatura não conseguiram nem mesmo perfurar a lataria da C-14. A fuga continuou pela Rua Argentina, quando uma nova rajada atingiu em cheio o lado esquerdo do Fusca. Gugu, que estava sentado atrás do banco do motorista, morreu com o impacto de um tiro. Chiquinho perdeu o controle do carro e bateu em um poste. Desceu do carro e, ao lado de Pancho, foi fuzilado pelo PMs. A perícia constatou em Chiquinho um ferimento de bala embaixo da axila, que só podia ter sido causado se ele estivesse com as mãos para cima. Pouco depois, chegou ao lugar a equipe 17 da Rota, que levou os rapazes mortos para o Hospital das Clínicas (HC). Pelo rádio, os policiais foram informados de que não havia queixa de roubo do Fusca. O que parecia uma ocorrência redonda começava a sair dos trilhos.

rapazes fotografado

pela perícia criminal

A pouco mais de dois quilômetros dali, a mãe de Chiquinho acordou. Eram quatro horas, quando seu filho mais velho, José Noronha Neto, a encontrou na sala do apartamento. “Mãe, o que está acontecendo?” perguntou o rapaz. “O Chico não voltou ainda”, disse. José Noronha entrou no quarto do irmão. Nada do rapaz. Por volta das 5 horas tocou o telefone da casa. Era o repórter João Leite Neto, da TV Globo. “Tal carro, assim e assim, é de vocês? E minha mãe falou: ‘É’. Então venham ao Hospital das Clínicas porque houve um acidente.” Pouco depois, era a polícia que ligava para o apartamento. Queriam saber de quem era o Fusca de placa EI-1565. “Aí eles viram que fizeram uma burrada”, afirmou José Noronha. Ele foi com o pai ao hospital. Mandaram procurar no Instituto Médico-Legal (IML). Lá estavam Chiquinho e os amigos. O executivo deixou o prédio em silêncio. Abaixou a cabeça e disse: “Meu filho se foi”. Quando voltaram para casa, a mãe, Lia Maria, desesperou-se.

Lygia Queiroz disse que ouviu alguém gritar desesperado: “NÃO ATIRE!”

O delegado de plantão, Silvio de Almeida, chegou ao local do crime. Determinou que fosse feita a análise do lugar, e a perícia fotografou o carro parado ao lado do poste. Depois, no IML, foram colhidas amostras nas mãos dos rapazes para verificar se eles atiraram – cada vez que alguém usa uma arma de fogo, fragmentos de pólvora e de metais se depositam na pele do atirador. A investigação começou. O pai de Chiquinho telefonou para o amigo, o então governador de São Paulo, Paulo Egydio Martins. Conseguiu que a Corregedoria da Justiça acompanhasse o caso por meio de uma sindicância presidida pelo juiz Renato Laércio Talli. O Departamento de Ordem Política e Social (Dops) foi mobilizado para investigar a origem das armas que os policiais disseram ter encontrado com os jovens - dois revólveres calibre 22 e um calibre 32. A perícia começou a trabalhar, e as famílias se uniram para contratar o criminalista Paulo José da Costa, professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo (USP). Surgiu a primeira testemunha em 25 de abril: era a empregada doméstica Lygia de Almeida Queiroz, de 55 anos. “Quando acordei, despertada pelos tiros, ouvi um grito que me representou estas palavras: 'Não atire!', em tom de desespero.” Em 5 de maio, foi a vez de a polícia ouvir os pais dos três rapazes. Estavam lá Lia Maria, Francisco Noronha, pais de Chiquinho; Mário Alberto Cinalli Junqueira, pai de Gugu, e Maria del Consuelo, mãe de Pancho. “O que aconteceu foi um assassinato”, disse esta última. “Foi uma chacina”, acusou a mãe de Chiquinho.

João Benedito de

Azevedo Marques

Nos dias seguintes, o Dops fez uma descoberta surpreendente. Ao reconstituir o trajetória do revólver calibre 22 de número 594.326, constataram que, desde que ela foi vendida por uma loja de armas no centro da cidade, em 1968, rodou pelo País, passando por Pernambuco e retornando a São Paulo, onde foi parar na mão do operador de máquinas Eurides Felizardo Pinto, o Bengala. O operador contou que, em março de 1975, foi abordado por policiais. Estava acompanhado por um amigo e levava o revólver. Os policiais descobriram a arma e lhe deram a opção: deixar o revólver com eles ou ir para a delegacia. Bengala decidiu perder a arma. Quem eram os policiais que o haviam abordado? A testemunha não tinha dúvida: eram da Rota. Uma das armas apresentadas pelos policiais como sendo dos rapazes havia sido aprendida por uma unidade do batalhão. Os laudos mostraram que os corpos dos jovens tinham 23 perfurações – o Fusca, outras 21. “A perícia técnica demonstrou que os rapazes não atiraram. Se os laudos cadavéricos mostraram que os disparos foram feitos nas partes superiores do corpo humano, na cabeça e em grande número, além de muitos disparos pelas costas, é evidente que não houve confronto. E, se estavam desarmados, houve o quê? Houve uma execução”, disse o procurador de Justiça João Benedito de Azevedo Marques, um dos promotores que atuaram no processo aberto contra os PMs na Justiça comum. Pouco depois do crime, muros da Avenida 9 de Julho e do bairro do Pacaembu amanheceram pichados: “Rota 66 Assassina” . Começava a batalha judicial.

As armas do caso

e o governador de São Paulo

Paulo Egydio Martins e

suas mulheres

Para a acusação, a prova da arma não tinha outro significado senão que os PMs tentaram forjar uma ocorrência para justificar o assassinato dos rapazes. O criminalista Paulo José da Costa sublinhava a distância em que os disparos foram feitos – menos de um metro. Tinha certeza, portanto, de que o júri formado por pessoas comuns certamente condenaria aqueles policiais, mesmo que durante as investigações não tenha faltado quem dissesse ter sido assaltado pelos rapazes sem que em um único caso a acusação fosse comprovada. Houve até um rapaz, morador dos Jardins e estudante de Direito, que se apresentou para dizer que os jovens haviam atirado. Mais tarde se descobriu que a testemunha, Roberto de Barros Pimentel, era frequentadora da Academia da PM, no Barro Branco, onde praticava tiro. A acusação contava ainda com uma súmula do Supremo Tribunal Federal (STF) de 1969 que dizia que o policiamento é atividade civil e, portanto, os crimes cometidos por policiais militares durante essa atividade deviam ser apreciados pela Justiça comum. A PM entendia que não queria ver seus homens submetidos ao júri popular. O impasse começou a mudar quando o então presidente Ernesto Geisel, em 13 de abril de 1977, editou a emenda constitucional n.º 7 e passou por cima da decisão do STF, tornando policiais e bombeiros militares servidores públicos militares, equiparando-os aos integrantes das Forças Armadas. A medida, segundo o estudioso Jorge Zaverucha, retirava do alcance da Justiça comum muitos dos policiais militares que haviam trabalhado na repressão política no País – o efeito colateral era beneficiar os homens da Rota 66. Estava aberto o caminho para a reviravolta no STF em 1979, quando o tribunal decidiu anular o processo na Justiça comum e mandar o caso à Justiça Militar. Diante disso, o criminalista Paulo José da Costa jogou a toalha. Sabia que seria impossível vencer esse caso na Justiça castrense. E tinha razão. Em 24 de junho de 1981, foram todos absolvidos. “Uma decisão contrária à prova dos autos”, disse Azevedo Marques. Só 15 anos depois, e após outro episódio de violência policial – as blitze da Favela Naval, em Diadema –, quando o País já estava redemocratizado havia 11 anos, é que os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares voltariam a ser analisados pelo Tribunal do Júri. Acabava o dispositivo pensado pelo presidente-general Geisel que livrou os PMs de enfrentar o tribunal do júri de São Paulo.