‘A gente nunca esquece’

A investigação e prisão dos assassinos de policiais militares

Suzana vestiu uma blusa preta e uma calça jeans na quinta-feira. Era a única mulher em trajes civis a receber uma medalha na cerimônia no 2.º Batalhão da PM, na zona leste de São Paulo. Estava acompanhada pelo filho de 14 anos, por um cunhado e uma prima. Ela e o cabo Jair de Lima Rodrigues, de 42 anos, foram casados por 20 anos. Há sete meses, ele foi assassinado.

Seu marido estava no Logan do serviço de inteligência do batalhão quando um homem se aproximou de bicicleta. Pouco depois, outros passaram pelo carro – cujos vidros tinham uma película escura – e tentaram ver o que havia ali dentro.

O desfecho foi rápido. Um dos bandidos gritou. O outro largou a bicicleta, sacou uma pistola, correu e voltou para atirar. As balas perfuraram o para-brisa do Logan. Um dos disparos acertou o peito do cabo. O tiro foi fatal.

As investigações da Corregedoria mostram que só 5,9% dos assassinatos de policiais têm como motivo algum fato ligado à ocorrência que o agente atendia ou serviço que ele fazia na hora do crime. A maioria dos policiais mortos no Estado foi vítima de atentados (49,5%) ou de roubos (21,4%).

Os dados, que envolvem o período entre 2012 e 2017, revelam ainda que desentendimentos (2,2%) e crimes passionais (1,4%) ocupam pouco espaço nessa estatística – 19,4% permanecem com motivação desconhecida. “Há infratores que, desejosos de entrar para uma facção, decidem matar um policial para serem respeitados no mundo do crime”, diz o major Flávio César Fabri, cujo trabalho é prender matadores de PMs.

Causa

Motivação da morte dos policiais de 2012 a 2017*

Para o coronel Marcelino Fernandes da Silva, comandante da Corregedoria da PM, “a morte ou a tentativa de homicídio acontece principalmente em decorrência da profissão”. “Esse foi o caso do cabo Rodrigues.”

Telefonema. “Ele era um pai e um marido maravilhoso”, afirma a viúva. No dia do crime, ela havia saído de casa, quando o telefone tocou. Era seu tio, pedindo que voltasse logo, pois havia chegado uma correspondência em casa que ela precisava assinar. “Pensei: alguma coisa aconteceu.” Era 5 de abril.

Suzana ainda espera receber o seguro de R$ 200 mil pela morte do marido a ser pago pela PM. Enquanto isso, conta com a ajuda dos colegas do marido para levar a vida adiante. “Se não fossem eles, não teria conseguido fazer nada.” Na quinta-feira, ela recebeu do batalhão a medalha concedida ao seu marido.

Rodrigues tinha 15 anos de corporação e estava sentado no banco do passageiro do carro. Ao seu lado, o soldado Cláudio Brito Fernandes, de 40 anos, também do 2.º Batalhão, uma unidade tradicional da PM, conhecido como Dois de Ouro, uma unidade tradicional da PM. Fundado em 1891, o batalhão é conhecido como “Dois de Ouro” e foi pioneiro no patrulhamento da cidade, quando ainda pertencia à Força Pública. O cabo e o colega trabalhavam sem farda, fazendo investigações no serviço reservado. Os dois verificavam uma informação do disque-denúncia – Brito ainda tentou socorrê-lo.

O autor do tiro que matou Rodrigues – identificado como Wesley Conrado da Silva, de 22 anos – seria morto pouco depois por policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). Outros três suspeitos foram detidos, mas acabaram soltos por falta de provas.

Amanda Perobelli/Estadão

No dia seguinte, no velório no batalhão, enquanto amigos se abraçavam, o silêncio no salão de entrada era interrompido apenas pelo choro surdo e seco da viúva. Às 8h50, chegou ao lugar o comandante-geral da PM, Nivaldo Restivo. “Eu estava no Rio quando soube.” Era o primeiro, mas não o último enterro de um policial a que Restivo compareceria no ano – seriam sete até 30 de novembro.

Seis coroas de flores cercavam o caixão do cabo. Um pastor começou a rezar. E a reza virou elogio fúnebre. “Jair doou sua vida à sociedade”, disse o pastor Joades.

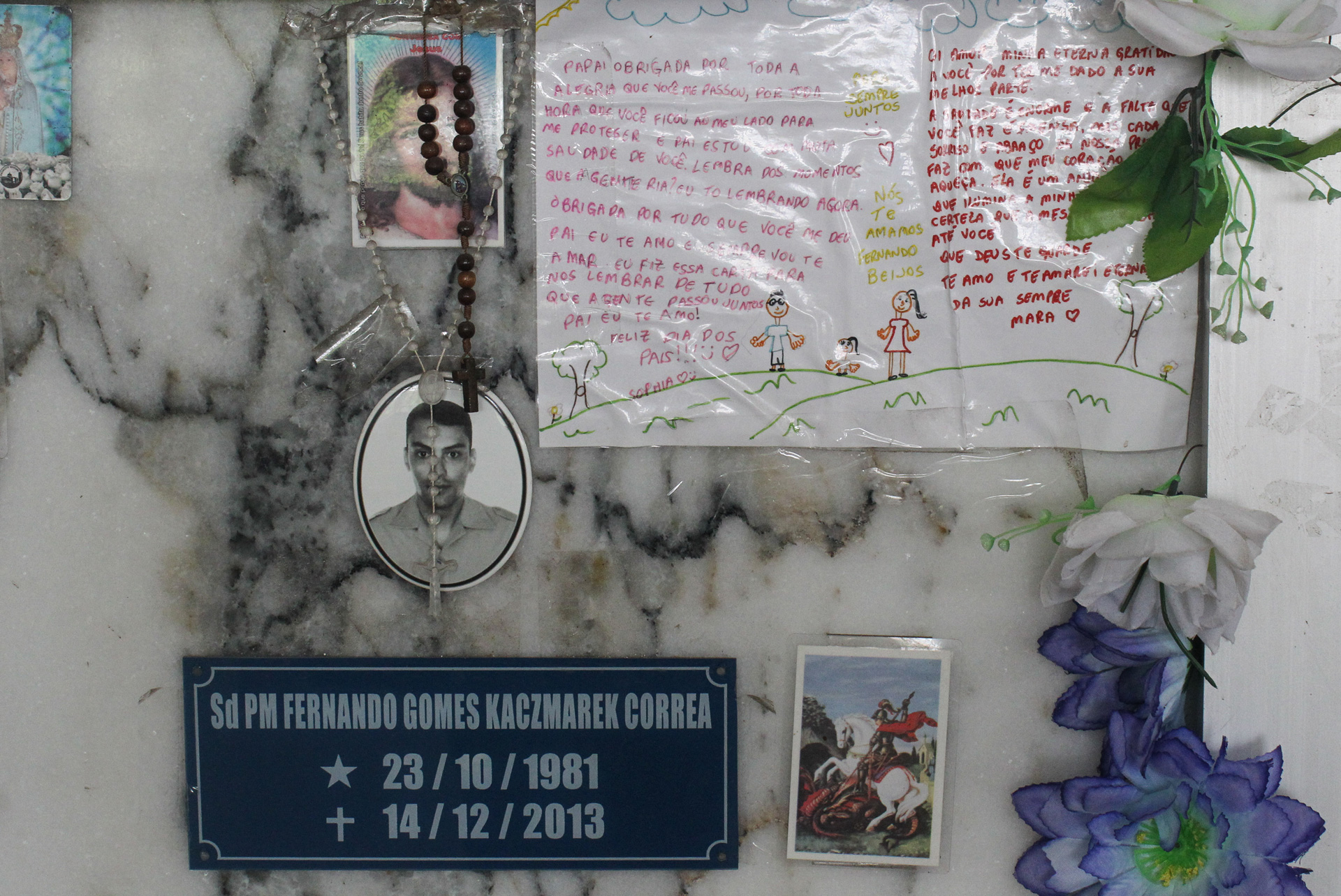

O cortejo saiu da zona leste em direção ao Mausoléu da PM, no Cemitério do Araçá, na zona oeste. É ali que são enterrados os policiais mortos em serviço. “Nunca esquecemos. A vida desses homens faz parte de nossa memória”, afirmou o tenente-coronel Márcio Santiago, comandante do 2.º Batalhão.

Investigações. “Toda vez que um temos novos policiais na equipe, levamos eles até o mausoléu para que saibam para quem estamos trabalhando”, afirmou o major Flávio Cesar Fabri, chefe da 6.ª Divisão da Corregedoria da PM. A equipe do major é conhecida como ‘PM Vítima” e tem a tarefa de prender matadores ou agressores de policiais em todo o Estado. Buscam os acusados em todo o Brasil.

Em 6 de setembro, Fabri e uma dúzia de seus homens se preparavam logo cedo para capturar um matador de policial no limite entre Santo André e Mauá, na Grande São Paulo. Dividiam em três carros disfarçados. Cada veículo ficaria em um ponto, vigiando uma boca de fumo.

Escondidos atrás de vidros com uma película preta, Fabri levava uma escopeta com balas de borracha, caso houvesse confusão na ação. Colocou o colete à prova de balas, arrumou o estojo de primeiros socorros e ajeitou a pistola na cintura. Sobre o painel do carro, um binóculo e luvas. “Sob a proteção de Deus iremos e retornaremos”, disseram os policiais em voz alta ao saírem do quartel.

Rafael Arbex/Estadão

Sem ar-condicionado, teriam de ficar parados debaixo do sol e fechados nos carros, vigiando durante horas. Os primeiros 15 minutos foram fáceis. Depois, o ar começou a pesar, o suor a escorrer pelo rosto e a camisa a colar no corpo, debaixo do colete a prova de balas. Tudo ficou abafado. Para não despertar a suspeita de quem passava ao lado, o silêncio tinha de ser absoluto. A 50 metros dali, homens do tráfico de drogas vigiavam.

A vigilância foi monótona. Cobrava cada gota de suor de quem estava no veículo. A 50 metros dali, homens do tráfico de drogas vigiavam um dos acessos ao lugar. Nada de mídia social ou celular – o visor podia alertar quem estava fora que alguém se escondia no interior do carro. Passaram homens, passaram jovens e mulheres. Uma delas parou e se admirou no vidro espelhado do carro do major. Mal sabia que lá dentro quatro homens a espreitavam.

Pai e filho. Fabri tem experiência nesse tipo de operação. Foi em ações assim que ele prendeu o motoboy João Rocha. “Ele fazia bico como assaltante”, disse o major. De acordo com ele, Rocha levou o filho em um dos roubos para ensiná-lo como agir. Escolheram então uma vítima de quem pretendiam roubar a motocicleta. Abordaram um casal que passeava no domingo. Durante o roubo, descobriram a arma de um cabo do 12.º Batalhão. “Atira, atira que é policial”, teria dito o pai para o filho. “Incentivado pelo pai, esse rapaz apertou o gatilho. “O PM não morreu, mas ficou muito machucado. O pai estava ensinando para o filho como cometer crimes violentos”, contou Fabri. Pai e filho acabaram presos.

Polícia Militar

Investigar, localizar o suspeito e prender é também uma rotina para o capitão Ricardo Salvi, que estava com o major. Ele se lembra de um desses casos: “O policial estava com a mulher e a filha na cadeirinha, no banco traseiro, quando foi abordado na zona sul. Ele não reagiu porque estava com a família.” Apenas um dos bandidos estava armado, mas sua pistola desmuniciada, sem carregador.

O assaltante revistou as vítimas e achou a arma do policial. “A mulher disse ao ladrão: ‘Pelo amor de Deus, não mata meu marido’. E o bandido respondeu: ‘Fique tranquila. A gente não vai matar seu marido. A gente só vai dar um tiro na cabeça dele’. Ele matou o policial com a arma do PM.” Poucas horas depois, Salvi capturou os ladrões em um apartamento na zona sul. Estavam com o celular, a arma e os documentos do policial assassinado.

Rafael Arbex/Estadão

No dia 6 de setembro, a vigilância acabou às 17 horas. Salvi chamou o major pelo rádio. “Chefe, acho que podemos recolher o pessoal. Nosso ‘colaborador’ não apareceu.” Fabri concordou. “Um dia a gente pega esse cara. Temos paciência.”