Por baixo da copa das árvores, a biodiversidade da Mata Atlântica segue sendo saqueada por palmiteiros e caçadores. Unidades de conservação impedem o desmatamento, mas não afastam a ameaça de extinção da fauna

Olhando de cima, parece tudo bem. Nas imagens de satélite, a floresta segue em pé, aparentemente intacta, com o desmatamento em queda há vários anos e já reduzido a praticamente zero nas unidades de conservação do Estado de São Paulo. Por baixo da copa das árvores, porém, a realidade é bem mais preocupante do que se pode ver do espaço.

Infestada de caçadores e palmiteiros, a Mata Atlântica segue sendo saqueada de suas riquezas biológicas, tal qual uma fortaleza abandonada. No lugar de motosserras e tratores, quem mais ameaça a sobrevivência do bioma hoje em São Paulo são as espingardas e machetes daqueles que ganham a vida com a extração ilegal de palmito juçara.

“A floresta está sendo corroída por dentro”, diz a bióloga Beatriz Beisiegel, do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (Cenap) do ICMBio, que há dez anos trabalha com monitoramento de fauna nas regiões do Vale do Ribeira e Serra de Paranapiacaba. Das 1.173 espécies ameaçadas de extinção no Brasil, 431 só existem na Mata Atlântica.

“Estamos criando florestas vazias. A mata continua lá, mas quase não tem mais animais”, sentencia Mauro Galetti, pesquisador da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Rio Claro, especialista nesse processo de “defaunação”.

Vistos do alto, muitos remanescentes de Mata Atlântica parecem ser florestas intocadas. Por baixo das árvores, porém, caçadores e palmiteiros ameaçam a fauna do bioma

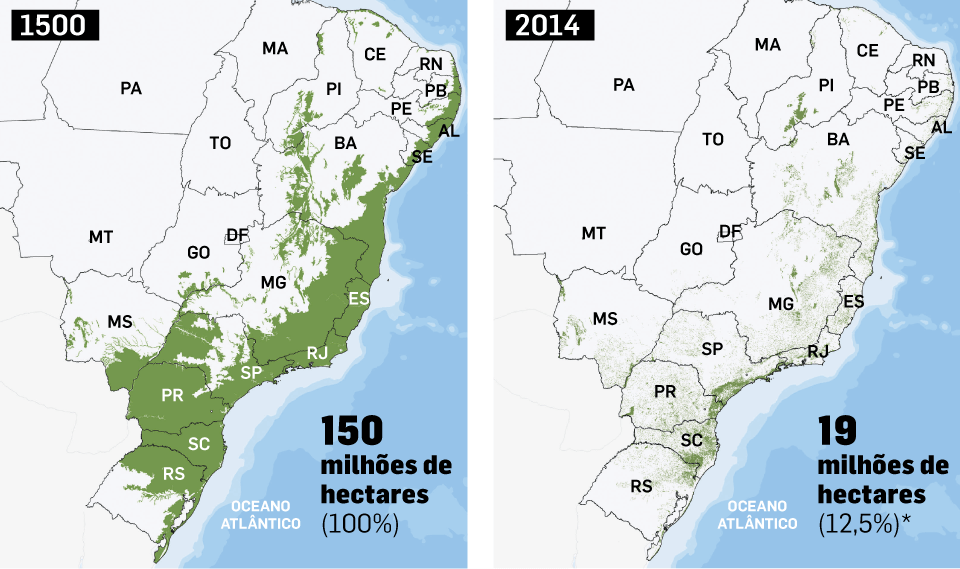

Cerca de 89% da cobertura florestal original da Mata Atlântica já foi desmatada desde o Descobrimento do Brasil

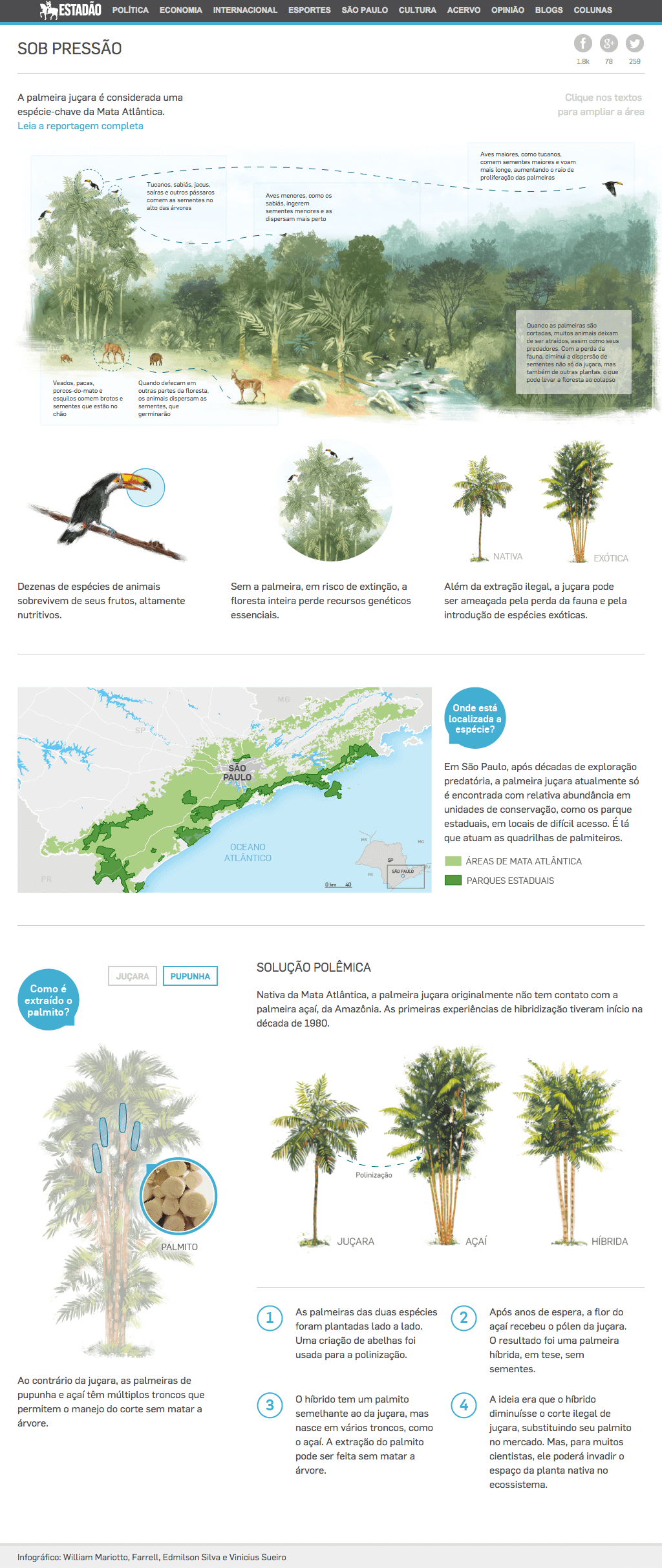

Não se trata apenas de uma questão estética. A longo prazo, a diminuição do número e da diversidade de animais corrói as bases ecológicas de sustentação da floresta, tornando-a mais vulnerável, menos produtiva e comprometendo sua capacidade de prestar serviços ecossistêmicos essenciais, como a produção de água, estocagem de carbono e regulação do clima. A longo prazo, uma mata sem bichos está condenada a se tornar “mato”.

“Para ter uma floresta saudável não basta um conjunto de árvores. É preciso ter a fauna dentro dela, interagindo com as plantas e cumprindo seu papel dentro do ecossistema”, diz a pesquisadora Sandra Cavalcanti, do Instituto Pró-Carnívoros. Muitas espécies de plantas dependem diretamente — e às vezes exclusivamente — de animais para serem polinizadas e dispersar suas sementes.

A jacutinga, por exemplo, é a ave mais importante para dispersão de sementes de palmito juçara na floresta, e já foi caçada até a extinção (ou muito próximo disso) na maior parte da Mata Atlântica. “Não adianta só proteger a mata; temos de trazer esses animais de volta”, alerta Pedro Develey, diretor científico da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil.

Os palmiteiros induzem a defaunação de duas maneiras. Primeiro, matando animais para comer quando estão na selva. Segundo, pelo efeito dominó que a remoção da palmeira juçara tem sobre toda a biodiversidade da floresta, impactando desde os herbívoros que se alimentam de seus frutos superenergéticos (semelhantes aos do açaí), até os predadores de topo de cadeia que se alimentam desses herbívoros, como a onça-pintada e a onça-parda.

Sob PressãoClique e acesse o infográfico sobre o palmito e sua importância na manutenção da floresta

“O juçara é a base da cadeia alimentar na Mata Atlântica. Quando você retira o palmito, a floresta inteira sofre”, resume o biólogo Thiago Conforti, gestor do Parque Estadual Intervales. O problema é disseminado por todas as unidades de conservação do Estado, que têm recursos insuficientes para combater o crime. “Estamos praticamente todos os dias com gente no campo, e ainda assim o problema persiste”, reconhece Conforti. Em 2014, os guarda-parques da unidade realizaram mais de 300 operações de fiscalização. “Ainda assim, a capacidade de ação dos criminosos é maior do que a nossa capacidade de fiscalização.”

Sob PressãoClique e acesse o infográfico sobre o palmito e sua importância na manutenção da floresta

“O juçara é a base da cadeia alimentar na Mata Atlântica. Quando você retira o palmito, a floresta inteira sofre”, resume o biólogo Thiago Conforti, gestor do Parque Estadual Intervales. O problema é disseminado por todas as unidades de conservação do Estado, que têm recursos insuficientes para combater o crime. “Estamos praticamente todos os dias com gente no campo, e ainda assim o problema persiste”, reconhece Conforti. Em 2014, os guarda-parques da unidade realizaram mais de 300 operações de fiscalização. “Ainda assim, a capacidade de ação dos criminosos é maior do que a nossa capacidade de fiscalização.”

Os palmiteiros — na sua maioria, moradores dos bairros rurais que fazem fronteira com os parques — abrem suas próprias trilhas e podem passar vários dias embrenhados na floresta cortando palmito. Alguns chegam a montar ranchos e até fabriquetas no meio da mata, para processar e envasar o produto ali mesmo.

Ex-palmiteiros“A gente cortava porque tinha necessidade. Onde que tinha palmito? No parque”

Em municípios como Eldorado, Registro e Sete Barras, que nasceram de garimpos no século 17, o palmito juçara é uma espécie de “ouro branco” moderno, que o moradores de baixa renda garimpam da floresta para sobreviver, vendendo o produto a atravessadores. A região mais rica em florestas de São Paulo é também a mais pobre e menos desenvolvida economicamente do Estado.

Ex-palmiteiros“A gente cortava porque tinha necessidade. Onde que tinha palmito? No parque”

Em municípios como Eldorado, Registro e Sete Barras, que nasceram de garimpos no século 17, o palmito juçara é uma espécie de “ouro branco” moderno, que o moradores de baixa renda garimpam da floresta para sobreviver, vendendo o produto a atravessadores. A região mais rica em florestas de São Paulo é também a mais pobre e menos desenvolvida economicamente do Estado.

“Melhorar a fiscalização nos parques é essencial, mas não basta”, diz o geógrafo Mauricio Marinho, consultor socioambiental e ex-gestor de Intervales. Segundo ele, é preciso dar alternativas econômicas às populações locais, para quebrar sua dependência do palmito. “Enquanto as questões sociais do entorno não forem resolvidas, o problema vai continuar.”

No Guapiruvu, bairro rural de Sete Barras que faz divisa com o Parque Intervales, ex-palmiteiros hoje sobrevivem plantando banana e pupunha

Capt. Edson Moraes“Hoje a caça é um hobby, praticado por pessoas bem situadas financeiramente”

Frequentemente, palmiteiros e caçadores são as mesmas pessoas. Mas há também o problema da caça esportiva, praticada por pessoas “de fora” da região, que entram na mata fortemente armadas, em busca de troféus e adrenalina.

Capt. Edson Moraes“Hoje a caça é um hobby, praticado por pessoas bem situadas financeiramente”

Frequentemente, palmiteiros e caçadores são as mesmas pessoas. Mas há também o problema da caça esportiva, praticada por pessoas “de fora” da região, que entram na mata fortemente armadas, em busca de troféus e adrenalina.

“Matam qualquer coisa que aparecer na frente”, diz o capitão da Polícia Militar Ambiental no Vale do Ribeira, Edson Moraes. Em 2014, uma onça-pintada foi morta no Rio Taquari por um motorista de caminhão que caçava por esporte. A cabeça do animal foi arrancada e levada como troféu, a exemplo do que aconteceu com o leão Cesil, no Zimbábue, no caso que comoveu o planeta em julho deste ano. Quatro pessoas foram presas na ocasião, com sete armas de fogo, segundo Moraes. Mas a cabeça da onça nunca foi encontrada.

Polícia Militar Ambiental do Vale do Ribeira faz apreensões frequentes de palmito juçara, espingardas, armadilhas e carne de caça

Cientistas reclamam da falta de segurança e de infraestrutura nas unidades de conservação do Estado. “Os pesquisadores estão fugindo dos parques, porque se tornaram lugares perigosos”, afirma Galetti. “Desde quando comecei meus trabalhos de campo, na década de 1980, a situação piorou muito. A proteção é quase nula.”

“O abandono também destrói a biodiversidade”, diz Marcia Hirota, diretora-executiva da Fundação SOS Mata Atlântica e coordenadora do programa de monitoramento via satélite do bioma, realizado desde 1990, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

O grande manto verde da Mata Atlântica, que na sua plenitude cobria 15% do território brasileiro (1,3 milhão de km²), hoje está reduzido a uma colcha de retalhos, de 310 mil fragmentos, que somados não chegam a 13% da extensão original do bioma.

Mais de 80% desses fragmentos têm menos de 50 hectares. O ponto mais remoto da Mata Atlântica hoje, para se ter uma ideia, está a apenas 12 km de uma borda. Ele fica na Fazenda Nova Trieste, uma grande reserva privada de floresta, de 300 km², bem no miolo do mosaico de áreas protegidas da Serra de Paranapiacaba — que inclui quatro Parques Estaduais (Turístico do Alto Ribeira, Intervales, Nascentes do Paranapanema e Carlos Botelho), uma Estação Ecológica (Xituê) e a Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra do Mar.

A conservação desse mosaico, de quase 3 mil km², é crucial para o futuro de toda a Mata Atlântica, pois é o único bloco ainda grande e preservado o suficiente para abrigar toda a biodiversidade original do bioma. Uma espécie de “Arca de Noé”, que pode ser usada para repovoar outros fragmentos de floresta onde esse patrimônio já foi perdido.

“Todas as espécies que um dia existiram na Mata Atlântica ainda estão ali”, diz o primatólogo Mauricio Talebi, pesquisador da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Associação Pró-Muriqui, que frequenta as matas da região desde 1993. “É a principal fonte de biodiversidade que nos resta na Mata Atlântica”, reforça Galetti. “Se secarmos essa fonte, não teremos outra; é nossa última chance.”

O Brasil assumiu neste ano o compromisso de restaurar 120 mil km² de floresta até 2030, e uma grande parte desse reflorestamento — exigido pelo Código Florestal — deverá ocorrer na Mata Atlântica. Além disso, há um processo natural de regeneração em áreas previamente desmatadas que vem ganhando espaço nos últimos anos, segundo o o ecólogo Jean Paul Metzger, da Universidade de São Paulo (USP).

Para que essas florestas em regeneração possam um dia abrigar uma biodiversidade semelhante à de uma floresta primária, os animais que vão habitá-las precisarão vir de algum lugar. Daí a importância de preservar a conectividade biológica entre grandes e pequenos fragmentos, por meio dos chamados “corredores ecológicos” — que não devem ser pensados como túneis lineares de florestas, mas como um mosaico de paisagens, que permita aos animais transitar de uma área de floresta para outra em segurança.

“As exigências desses corredores variam de espécie para espécie. Para algumas, a ligação física entre as florestas é importante; para outras, não”, explica Metzger. Onças-pardas, por exemplo, podem atravessar pastos e canaviais com facilidade. Passarinhos e pequenos roedores também. “O que importa é a conectividade da paisagem como um todo.”

Sem essa conectividade, mesmo grandes manchas de floresta correm o risco de se transformar em ilhas isoladas de biodiversidade, fadadas ao desgaste. O Parque Estadual do Morro do Diabo, no extremo oeste paulista, e o Parque Nacional do Iguaçu, no oeste paranaense, são dois exemplos de fragmentos de mata “ilhados” no interior do país, desconectados dos grandes remanescentes de floresta no litoral.

“O melhor dos mundos” que resta na Mata Atlântica, segundo Metzger, é o grande corredor de floresta que ainda corre sobre as montanhas costeiras do Sul e Sudeste. E mesmo ali, a conectividade não deixa de ser um desafio.

Em teoria, um bicho corajoso poderia sair do norte de Santa Catarina e chegar ao sul do Rio de Janeiro viajando quase que exclusivamente por dentro da mata. Mas é uma travessia perigosa; até mesmo para uma onça-pintada.

A Serra de Paranapiacaba, localizada no centro desse grande corredor, concentra a maior população de onças-pintas da Mata Atlântica. A espécie, porém, é extremamente rara nos seus dois fragmentos vizinhos: o Mosaico do Jacupiranga, ao sul, e o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), ao norte; apesar de haver bastante conectividade física entre eles. “Aqui ainda temos onça-pintada”, diz o gestor do Parque Estadual Intervales, Thiago Conforti. “O desafio é fazer com que essas onças possam chegar em segurança até Parati” — e voltar de lá para Intervales, se assim quiserem, completa ele.

Reserva Legado da Águas, do grupo Votorantim, abriga um dos maiores blocos de Mata Atlântica preservada do Estado

Tal travessia passa obrigatoriamente pelo Legado das Águas, uma grande reserva particular do grupo Votorantim, localizada estrategicamente entre a Serra de Paranapiacaba e os Parques Estaduais da Serra do Mar e do Jurupará. A expectativa é grande de encontrar uma onça- pintada por ali. Pesquisadores do Instituto Pró-Carnívoros (IPC) e o fotógrafo Luciano Candisani vêm trabalhando há três anos na propriedade para documentar a biodiversidade de seus 310 km² de floresta. Utilizando armadilhas fotográficas e outros métodos, já conseguiram registrar mais de 20 espécies de mamíferos, incluindo várias onças-pardas e jaguatiricas. Mas nenhuma onça-pintada até agora, apesar de a reserva oferecer todas as condições necessárias à ocorrência da espécie.

Sandra Cavalcanti, coordenadora do IPC, diz não estar preocupada. Ela acredita ser apenas uma questão de tempo (e de amostragem) para que o maior felino das Américas seja encontrado na reserva. “Não há razão para elas não estarem aqui”, diz.

O local com o maior número de registros de onças-pintadas no mosaico é a Fazenda Nova Trieste, da empresa Agro Industrial Eldorado (que, apesar do nome, não pratica atividades agrícolas no local). Praticamente 100% dos seus 300 km² são cobertos de floresta tropical, que o diretor do grupo, Gilberto Sulzbacher, faz questão de proteger há mais de meio século, por iniciativa própria. “Eu acampava na propriedade quando moleque, e ficou claro para mim que era preciso conservar aquela floresta”, contou ele, em uma rara e exclusiva entrevista ao Estado. “Na época era comum abrir áreas para tirar madeira, mas dali nunca foi tirado. O grupo avaliou as evidências e concluiu que fazer qualquer coisa lá dentro seria uma loucura, tanto ambientalmente quanto economicamente.”

No início de 2014, uma proposta do governo do Estado para transformar a propriedade em Parque Estadual gerou revolta entre ambientalistas e cientistas, que consideram a proteção da empresa muito mais eficiente do que a do poder público.

“O Estado não dá conta das unidades que tem e ainda quer criar mais?”, questiona o biólogo Alexandre Martensen. Foi dele quem partiu, alguns anos atrás, a iniciativa de criar o Parque Estadual Nascentes do Paranapanema (Penap), de 220 km², ao norte da Nova Trieste. Em 2012, com a ajuda da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), ele conseguiu o que queria: O parque foi criado, com direito a anúncio na badalada conferência Rio+20, das Nações Unidas.

No Parque Estadual Nascentes do Paranapanema (Penap), reportagem cruzou com palmeiras juçara recentemente cortadas

Passados três anos, Martensen quase se arrepende do que fez. O anúncio da criação do parque gerou uma “corrida do palmito” dentro da unidade. Temendo a chegada das cercas e guaritas de proteção, palmiteiros da região entraram na floresta e tiraram todo o palmito que conseguiram. “Fizeram a limpa”, conta o biólogo. O palmito se foi, mas as cercas e guaritas nunca chegaram. O parque continua a existir somente no papel — não consta nem mesmo no site da Fundação Florestal, órgão responsável pela gestão das áreas protegidas do Estado. “Às vezes tenho a sensação de que foi até pior criar o parque”, lamenta Martensen.

Sandra Cavalcanti“O pessoal das comunidades locais não tem ideia da escala do problema”

Segundo a secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Patrícia Iglecias, está em discussão na Fundação Florestal (órgão responsável pela gestão das unidades de conservação do Estado) a criação de um “plano emergencial” de uso público do Penap. Não há, porém, perspectivas para contratação de funcionários ou construção de infra-estrutura no curto prazo.

Sandra Cavalcanti“O pessoal das comunidades locais não tem ideia da escala do problema”

Segundo a secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Patrícia Iglecias, está em discussão na Fundação Florestal (órgão responsável pela gestão das unidades de conservação do Estado) a criação de um “plano emergencial” de uso público do Penap. Não há, porém, perspectivas para contratação de funcionários ou construção de infra-estrutura no curto prazo.

Ainda assim, segundo ela, a implementação dos parques e outras unidades de conservação é uma prioridade da secretaria. “Temos de consolidar as áreas já existentes. Elas não podem perpetuar em condições inadequadas”, disse. “Não significa que não vamos criar novas (unidades), mas essa preocupação existe.” Das 105 unidades de conservação do Estado, só 25 possuem planos de manejo.

Voltar ao início